В 1913 г. поступил на медицинский факультет Московского университета, но вскоре перевёлся на юридический. В 1917 г. бросил занятия в Московском университете и закончил обучение на историко-философском факультете Университета им. Шанявского. С 1931 г. заочно учился на медицинском факультете Украинской психоневрологической академии в Харькове.

Будучи студентом, написал двухсотстраничное исследование «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» (1916), которое по окончании университета представил в качестве дипломной работы (опубликовано в 1968 году приложением ко второму изданию «Психологии искусства»).

В 1916-1917 гг. публиковал статьи на литературные темы в еженедельнике «Новый путь», в «Летописи» и «Новом мире», в 1919-1921 гг. — более 80 театральных рецензий в газетах «Полесская правда» и «Наш понедельник». В 1919 г. издал сборник стихов И. Г. Эренбурга. В 1922 г. — один номер литературного журнала «Вереск».

Работал техническим секретарем в еженедельнике «Новый путь».

В 1919-1921 гг. заведовал сначала театральным подотделом Гомельского отдела народного образования, затем художественным отделом при Губнаробразе

В 1919-1923 гг. работал учителем литературы в советской трудовой школе и педагогическом техникуме, в профтехшколах печатников и металлистов, на вечерних курсах Губполитпросвета, на курсах по подготовке работников дошкольных учреждений, на летних курсах по переподготовке учителей, курсах культработников деревни, курсах Соцвоса, в народной консерватории и на рабфаке.

В 1923-1924 гг. был литературным редактором издательского отдела Гомельского губернского управления партийной и советской печати.

С 1922 г. преподавал в Гомельском педагогическом техникуме, в 1923 г. организовал психологическую лабораторию. Летом 1923 г. руководил экспериментальной работой студентов Московского педологического института в кабинете-лаборатории при Гомельском педагогическом техникуме. Результаты этой работы были оформлены в виде докладов осенью 1923 г. и были представлены Выготским в трёх выступлениях на II Всероссийском съезде по психоневрологии в Петрограде в начале января 1924 г. (первое выступление Л.С. Выготского на научных конференциях).

В 1924 г. по представлению А.Р. Лурии был приглашен в качестве аспиранта и сотрудника в Институт экспериментальной психологии при Московском университете. В связи с болезнью диссертация Л.С. Выготского на тему «Психология искусства» была принята к защите и зачтена как защищённая в конце 1925 года в отсутствие автора (присвоено звание старшего научного сотрудника, эквивалентное современной степени кандидата наук). С 1928 г. — преподаватель Института. В 1931 г. в реорганизованном и переименованном в Государственный институт психологии, педологии и психотехники под руководством Залкинда и при активном участии Выготского, Лурии и др. прошла критическая научная дискуссия по обсуждению теоретических положений и практического применения так называемой «реактологической» концепции Корнилова. В 1934 г. Л.С. Выготский (в результате реорганизации) был переведен с должности «сотрудника 1 разряда» в «действительные члены» института.

Преподавал в МГУ и 2-м МГУ, читал лекции в различных вузах в Ленинграде и Харькове.

В 1924-1926 гг. заведовал подотделом воспитания физически дефективных и умственно отсталых детей отдела социально-правовой охраны несовершеннолетних Главсоцвоса при Наркомпросе РСФСР.

В 1925 г. в качестве ответственного работника Наркомпроса посетил Международную конференцию по просвещению глухонемых детей.

В 1927 г. научно-педагогическая секция Государственного Учёного Совета утвердила Выготского профессором.

С 1927 г. работал в Исследовательском институте научной педагогики при 2-м Московском государственном университете, после реорганизации в 1930-1934 гг. — заведующий кафедрой педологии трудного детства Московского педагогического государственного института им. А.С. Бубнова.

В 1927-1928 гг. руководил Медико-педагогической станцией Главсоцвоса Наркомпроса РСФСР.

В 1927-1934 гг. работал в Государственном институте научной педагогики при ЛГПИ и в ЛГПИ им. А.И. Герцена (Ленинград).

В 1929-1931 гг.. совместно с А.Р. Лурией вел исследования в лаборатории психологии Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской.

В 1929-1931 гг. — ассистент детской психоневрологии и экспериментальной психологии, затем заведующий психологической лабораторией Клиники нервных болезней 1 МГУ.

В 1929 г. читал лекции в Ташкенте.

В 1929 г. был приглашён на внештатную должность консультанта и научного руководителя психологических лабораторий Экспериментального дефектологического института им. М.С. Эпштейна (преобразован из Медико-педагогической станции).

В 1930-1934 гг. — заведующий кафедрой общей и возрастной педологии 2-го Московского государственного медицинского института.

В 1930-х гг. работал в ряде правительственных, образовательных, медицинских и исследовательских организаций в Москве, Ленинграде, Харькове и Ташкенте.

С 1930 г. работал в Институте по изучению высшей нервной деятельности при Секции естествознания Комакадемии.

С 1931 г. — замдиректора по научной части Государственного научного института охраны здоровья детей и подростков имени 10-летия Октябрьской революциии.

В начале 1934 г. был приглашён во Всесоюзный институт экспериментальной медицины, который создавался в Москве, для организации сектора психологии.

Научный вклад

Активный период творчества Л.С. Выготского в области психологии, неврологии, дефектологии и педологии пришёлся на вторую половину 1920-х — начало 1930-х.

В 1924 г. на II съезде социально-правовой охраны несовершеннолетних в Москве в ходе работы секции умственной отсталости был официально заявлен поворот на социальное воспитание как новое направление в развитии советской дефектологии и специальной педагогики; опубликован сборник статей и материалов под редакцией Л.С. Выготского «Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей».

Становление Выготского как учёного совпало с периодом перестройки советской психологии на основе методологии марксизма, в которой он принял активное участие. В поисках методов объективного изучения сложных форм человеческой деятельности и поведения личности Выготский подверг критическому анализу ряд философских и большинство современных ему психологических концепций («Смысл психологического кризиса», незаконченная рукопись, 1926), показывая бесплодность попыток объяснить поведение человека, сводя «высшие» формы поведения к «низшим» элементам.

Л.С. Выготский Принимал участие в Первом Всероссийском педологическом съезде (28.12.1927 — 4.01.1928 г., Москва) в качестве соредактора сборника тезисов и докладов секции трудного детства, представил два доклада: «Развитие трудного ребёнка и его изучение» (на секции трудного детства) и «Инструментальный метод в педологии» (на исследовательско-методологической секции).

В 1930 г. принимал участие в Первом Всесоюзном съезде по изучению поведения человека в Ленинграде в качестве члена президиума и соредактора материалов съезда по секции педологии; представил три доклада: «Экспериментальное исследование высших процессов поведения», «Развитие высших форм поведения в детском возрасте» и «Культурное развитие аномального и трудно-воспитуемого ребёнка».

В 1930 г. начался полномасштабный пересмотр исследовательской программы и сближение «инструментальной» и «культурно-исторической» психологии Выготского с немецко-американским гештальтистским движением в психологии; в докладе о психологических системах, сделанном в Клинике нервных болезней 1 МГУ, заявлено начало новой исследовательской программы, нацеленной на изучение психологических систем, провозглашен фактический отказ от изучения от изолированных «психологических функций».

В 1932 г. делал доклад в Институте научной педагогики, который стал первой публичной презентацией исследовательского проекта в Средней Азии.

Выготский понимал смысл своей научной работы как разработку учения о «высших психологических» процессах, явлениях, функциях, системах функций, форм поведения и т.п. Исследуя речевое мышление, Выготский по-новому решает проблему локализации высших психологических функций как структурных единиц деятельности мозга. Изучая развитие и распад высших психологических функций на материале детской психологии, дефектологии и психиатрии, Выготский приходит к выводу, что структура сознания — это «динамическая смысловая система» находящихся в единстве аффективных, волевых и интеллектуальных процессов.

Несмотря на то, что обозначение «культурно-историческая теория» лишь однажды встречается в текстах самого Выготского, это название впоследствии прижилось и среди ряда научных деятелей, позиционировавших себя последователями Выготского.

Выготский определяет педагогическую деятельность как особую человекоориентированную деятельность (1926), но это направление исследований осталось неразработанным.

Выготский подчёркивал принципиальную важность различения психологических и психических явлений с точки зрения диалектической психологии: диалектическая психология не смешивает психические и физиологические процессы, она признаёт несводимое качественное своеобразие психики и утверждает только, что психологические процессы (как своеобразные психофизиологические единые процессы, представляющие высшие формы поведения человека) едины. В работах, опубликованных при жизни их автора, Выготский никогда не использовал выражения «высшие психические» для описания явлений, которые описывала и изучала его психологическая теория.

В незаконченной и неозаглавленной рукописи работы, опубликованной в искажённом виде в 1960 г. под названием «История развития высших психических функций» (работа над рукописью завершена не позднее 1930) и представленной как основная теоретическая работа Л.С. Выготского, дано развёрнутое изложение культурно-исторической теории развития психики, согласно которой необходимо различать низшие и высшие психологические функции, и соответственно два плана поведения: натуральный, природный (результат биологической эволюции животного мира) и культурный, общественно-исторический (результат исторического развития общества), слитые в развитии психики.

Гипотеза, выдвинутая Выготским, предлагала новое решение проблемы соотношения низших (элементарных) и высших психологических функций. Главное различие между ними состоит в уровне произвольности, то есть натуральные психологические процессы не поддаются регуляции со стороны человека, а высшими психологическими функциями люди могут сознательно управлять. Выготский пришёл к выводу о том, что сознательная регуляция связана с опосредованным характером высших психологических функций. Между воздействующим стимулом и реакцией человека (как поведенческой, так и мыслительной) возникает дополнительная связь через опосредующее звено — стимул-средство, или знак. Слово — средство произвольного направления внимания, абстрагирования свойств и синтеза их в значение (формирования понятий), произвольного контроля собственных психологических операций.

Л.С. Выготский сформулировал важнейший принцип, согласно которому сохранность и своевременное созревание структур мозга есть необходимое, но недостаточное условие развития высших психологических функций. Главным же источником для этого развития является изменяющаяся социальная среда, для описания которой Выготским введён термин социальная ситуация развития, определяемая как «своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребёнком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной». Именно это отношение определяет ход развития психики ребёнка на определённом возрастном этапе.

Л.С. Выготский отмечал, что культура создаёт особые формы поведения и видоизменяет деятельность психологической функции. В этой связи понятие культурного развития ребёнка объясняется им как процесс, соответствующий индивидуальному развитию, совершавшемуся в процессе исторического развития человечества. В развитии ребёнка повторяются оба типа человеческого развития: биологический и культурно-исторический. Иными словами, эти два типа развития находятся в диалектическом единстве.

Существенным вкладом в педагогическую психологию является введённое Выготским понятие «зона ближайшего развития» как «область не созревших, но созревающих процессов», объемлющие задачи, с которыми ребёнок на данном уровне развития не может справиться сам, но которые способен решить с помощью взрослого; это уровень, достигаемый ребёнком пока лишь в ходе совместной деятельности с взрослым.

В последние годы жизни Выготский основное внимание уделял изучению отношения мысли и слова в структуре сознания. Его работа «Мышление и речь» (1934), посвящённая исследованию этой проблемы, является основополагающей для советской психолингвистики. В данной работе Выготский указывает на различный генезис развития мышления и речи в филогенезе, и что отношения между ними не являются постоянной величиной. В филогенезе обнаруживается доречевая фаза интеллекта, а также доинтеллектуальная фаза развития самой речи. Но в процессе онтогенетического развития в какой-то момент мышление и речь пересекаются, после чего мышление становится речевым, а речь интеллектуальной.

Внутренняя речь, по Выготскому, развивается путём накопления длительных функциональных и структурных изменений. Она ответвляется от внешней речи ребёнка вместе с дифференцированием социальной и эгоцентрической функции речи и наконец, речевые функции усваиваемые ребёнком становятся основными функциями его мышления.

Культурно-историческая теория Выготского породила крупнейшую в советской психологии школу, из которой вышли А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, П.И. Зинченко, Л.В. Занков и др.

В 1970-е годы теории Выготского стали вызывать интерес в американской психологии. В последующее десятилетие все основные труды Выготского были переведены и легли, наряду с Пиаже, в основу современной образовательной психологии США. С именем Л.С. Выготского в Северной Америке связывают возникновение социального конструктивизма.

Основные публикации:

- Педагогическая психология (1926)

- Педология школьного возраста (1928)

- Педология подростка: в 3-х частях (1929, 1930, 1931)

- Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребёнок (1930, совм. с А.Р. Лурией)

- Проблема высших интеллектуальных функций в системе психотехнического исследования (ж. Психотехника и психофизиология труда, 1930)

- Мышление и речь (1934)

Профессиональные итоги XX столетия: в 2000 году решением Большого жюри присвоено почетное звание «Патриарх российской психологии»

Истории

История о книге

«Можно ли и должно ли вообще преподавать литературу? – спрашивает он. – Ведь она, как и другие искусства, необязательна. Ведь она представляет собою игру и цветение духа… Допустимо ли разучивать, как урок, то, что Татьяна… Развернуть

История о книге

«Человек дует в свою холодную руку, чтобы согреть ее своим дыханием, и затем дует в горячую кашу, чтобы остудить ее. „Как – говорит Сатир, – ты дуешь из одного рта и холодом и теплом? Уходи, с тобой я не могу иметь ничего… Развернуть

4.13

Год издания: 2019

Серия: Эксклюзив: Русская классика

«Психология искусства» была написана Выготским в начале 20-х годов XX века, в разгар послереволюционных споров о дальнейшей судьбе культуры. Молодой ученый выдвинул оригинальную… Развернуть

4.12

Год издания: 2016

Серия: Антология мировой педагогики

Книга «Мышление и речь», впервые увидевшая свет в 1934 году, считается одной из основополагающих работ в современной психологической науке, ориентиром для любого думающего… Развернуть

Книга классиков современной психологии Л. С. Выготского и А. Р. Лурия раскрывает основные положения теории культурно-исторического развития психики. С привлечением широкого… Развернуть

4.42

Год издания: 2009

Серия: Philosophy

В эту книгу вошли наиболее известные работы великого ученого — «Мышление и речь», «Воображение и творчество в детском возрасте» и «Сознание и психика» — произведения, которые и в… Развернуть

Выдающийся отечественный ученый Лев Семенович Выготский (1896-1934), работавший во многих областях психологии и создавший несколько оригинальных научных теорий, сделал все… Развернуть

Книга содержит основные научные положения крупнейшего отечественного психолога Льва Семеновича Выготского, касающиеся связи психологии с педагогикой, воспитания у детей внимания,… Развернуть

Лев Семенович Выготский (1896-1934) — выдающийся ученый, мыслитель, классик отечественной психологии. Его наследие огромно (более 270 работ), а идеи неисчерпаемы, оригинальны и до… Развернуть

Третий том включает основное теоретическое исследование Л.С. Выготского по проблемам развития высших психических функций. Том составили как ранее публиковавшиеся, так и новые… Развернуть

4.36

Год издания: 2002

Серия: Мир психологии

В книге собраны все основные работы выдающегося российского ученого, одного из наиболее авторитетных и известных психологов Льва Семеновича Выготского. Структурное построение… Развернуть

4.21

Год издания: 2003

Серия: Учебники для вузов. Специальная литература

Книга включает опубликованные в 20-30-х гг. труды, посвященные теоретическим и практическим вопросам дефектологии: монографию `Общие вопросы дефектологии`, ряд статей, докладов и… Развернуть

3.94

Серия: Обучение и умственное развития в детском возрасте

Лев Семенович Выготский родился 5 ноября 1896 г. в городе Орша. Год спустя семья переехала в Гомель. Именно в этом городе Лев окончил школу и сделал свои первые шаги в науке. Еще… Развернуть

4.14

Год издания: 2016

Серия: Антология мысли

Выдающийся отечественный ученый Лев Семенович Выготский, работавший во многих областях психологии и создавший несколько оригинальных научных теорий, сделал все возможное, чтобы… Развернуть

В данной книге известного российского психолога Л.С.Выготского рассматриваются психолого- педагогические основы развития творческого воображения детей.

Педагоги и родители найдут… Развернуть

Том включает опубликованные в 20-30-х гг. труды, посвященные теоретическим и практическим вопросам дефектологии: монографию «Общие вопросы дефектологии», ряд статей, докладов и… Развернуть

Лев Семёнович Выготский – один из самых выдающихся отечественных психологов, обращается к проблеме трудного характера или проблеме образования детского характера. «Психология… Развернуть

3.57

Год издания: 2006

Серия: Психология ребенка

В книгу известного психолога Л.С.Выготского вошли лекции, посвященные высшим психическим функциям и их развитию в детском возрасте. Книга рассчитана на психологов, философов,… Развернуть

Предлагаемая книга выдающегося советского психолога написана в 1925 году. Она явилась своеобразным переходом в научных интересах автора от искусства к психологии: в ней подводится… Развернуть

Книга представляет собой сборник текстов по нейропсихологии — новой отрасли психологической науки, возникшей на стыке психологии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и… Развернуть

2021г.

4.12

Год издания: 2021

Серия: Эксклюзивная классика

Книга «Мышление и речь» стала результатом почти десятилетней работы основателя культурно-исторической теории развития психики и личности Льва Семеновича Выготского. Сам автор… Развернуть

2019г.

4.13

Год издания: 2019

Серия: Великие идеи

Эта книга была написана молодым, но быстро завоевавшим авторитет у коллег и читателей психологом Львом Семеновичем Выготским, чья научная деятельность пришлась на первую треть XX… Развернуть

0

Год издания: 2019

Серия: Антология мысли

Лев Семенович Выготский — выдающийся ученый, мыслитель, классик отечественной психологии. Его наследие огромно (более 270 работ), а идеи неисчерпаемы, оригинальны и до сих пор… Развернуть

4.13

Год издания: 2019

Серия: Эксклюзив: Русская классика

«Психология искусства» была написана Выготским в начале 20-х годов XX века, в разгар послереволюционных споров о дальнейшей судьбе культуры. Молодой ученый выдвинул оригинальную… Развернуть

2018г.

В книгу известного психолога Л.С. Выготского вошли лекции, посвященные высшим психологическим функциям и их развитию в детском возрасте.

Книга рассчитана на психологов,… Развернуть

Лев Семенович Выготский (1896-1934) — выдающийся ученый, мыслитель, классик отечественной психологии. Его наследие огромно (более 270 работ), а идеи неисчерпаемы, оригинальны и до… Развернуть

4.13

Год издания: 2018

Серия: Тайны науки

Диссертацию на тему психологии искусства Лев Выготский защитил еще в 1925 году, книга же увидела свет только в 1965-м, через 31 год после того, как не стало автора. В следующие 20… Развернуть

2017г.

Лев Семенович Выготский (1896-1934) — выдающийся ученый, мыслитель, классик отечественной психологии. Его наследие огромно (более 270 работ), а идеи неисчерпаемы, оригинальны и до… Развернуть

4.12

Год издания: 2017

Серия: Серия «Мастера психологии», 2017

Перед вами работа, ставшая классикой отечественной психологии. Сам автор, основатель культурно-исторической теории Лев Семенович Выготский, охарактеризовал ее как «психологическое… Развернуть

4.13

Год издания: 2017

Серия: PSYCHE

Психология искусства — фундаментальный труд Льва Выготского, оказавший влияние на множество научных дисциплин в XX веке. На заре становления советской психологии Выготский… Развернуть

Сегодня имя Льва Выготского больше известно в мире, чем в России. Его идеи и взгляды, опередившие время, соединили педагогику и психологию и заложили основы одних из самых передовых подходов в современном обучении. Инклюзивное образование, школа «возможностей», финская школа, система Эльконина — Давыдова — не перечесть, сколько всего хорошего получилось из книг, статей и взглядов Выготского. А ведь он, учитель литературы и юрист, случайно попал в педагогику.

Наверняка вы слышали это имя — оно на слуху, как имена Макаренко, Сухомлинского или Коменского и Монтессори. Лев Выготский прожил недолгую жизнь, умер в 37 лет от туберкулеза, но вошел в историю как основатель множества научных школ — изучения высших психических функций, идеи о «новом человеке» и новой теории сознания, работ по когнитивному развитию ребенка.

Его научное наследство так велико, что говорят даже о «культе Выготского». Он возник в Советском Союзе в 1960-е, когда идеи о психологии в педагогике совершили революцию в воспитании; оказалось, что все это уже было придумано в 20–30-е годы. С тех пор интерес к Выготскому и его идеям только растет, существует даже «выготсковедение» — так называют исследователей научного наследия Выготского.

Выготский, а не Выгодский

Лев Выгодский родился 1896 году в Орше, в еврейской купеческой семье. Он был вторым из восьмерых детей и с детства привык анализировать поступки и слова братьев и сестер. Он был мальчиком со способностями и получил дома неплохое образование с частным учителем; последние два класса школы он окончил в частной гимназии Ратнера в Гомеле.

В 1913 году талантливый юноша легко поступил на медицинский факультет Московского университета, позже перевёлся на юридический, сочтя его более перспективным. Параллельно посещал лекции и занятия на историко-философском факультете и писал научные работы по литературоведению и истории литературы. Его диплом — исследование «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» — был напечатан. Тогда же Лев Выгодский поменял фамилию — стал Выготским, чтобы отличаться от двоюродного брата Давида Выгодского, который уже был известен как педагог и ученый.

В 1919–1923 годах Выготский вернулся в Гомель: преподавал литературу в школе и педагогическом техникуме, а также вёл занятия на курсах, в школах, консерватории; сотрудничал с Московским педологическим институтом — исследовал, экспериментировал, проводил семинары, занимался наукой и читал лекции.

Именно тогда Выготский начал заниматься психологией; как человек со множеством научных интересов и глубоко образованный, он сумел провести параллели и заметить связь между поведением человека и культурой. А как педагог понял, как можно применить эти идеи в воспитании. Выготский заметил, что базовые понятия и понимание мира ребёнком закладываются под влиянием и с участием взрослых и если он растёт в интеллектуальной среде, это формирует его личность.

Тогда же Выготский высказал точку зрения, чрезвычайно смелую для той эпохи и среды, но сегодня завоевавшую мир: дети с психическими и физическими отклонениями могут адаптироваться в обществе при условии, что их недостатки не афишируются. Он считал, что в благоприятной семейной обстановке можно корректировать даже психические отклонения человека в детстве.

Воспитание по Льву Выготскому

- Ребенку можно уступить, чтобы в конечном итоге взять верх

- Давайте ребёнку почувствовать себя важным, ценным, уважаемым

- Достоинства есть у всех детей

- Можно превратить слабые стороны ребёнка в сильные

- Капризы — не прихоть, а проявления проблем

- За игрой можно всему научиться

- Маленькие дети не умеют обманывать, они учатся этому у нас

- Позднее развитие так же плохо, как и раннее

- Помогайте ребёнку исследовать мир

В 1924 году Выготский — тогда малоизвестный педагог из провинции без имени и связей — выступил с докладом на II Всероссийском съезде по психоневрологии в Петербурге. Там он встретил ученого-психолога Александра Лурию, сотрудника Института экспериментальной психологии, и тогда же начались их сотрудничество и совместная научная работа. Вокруг них постепенно сложился коллектив единомышленников, который позже назовут «кругом Выготского-Лурии». Считается, что благодаря этой группе появилось и стало развиваться направление культурно-исторической психологии, а самого Выготского называют основоположником культурно-деятельностного подхода.

В 1924 году Выготский переехал в Москву, начал работать в Институте экспериментальной психологии, как сотрудник Наркомпроса поехал на конференцию по просвещению глухонемых детей в Лондон, в 1925-м защитил диссертацию «Психология искусства» — и слёг на год, заболев туберкулезом.

Постельный режим сделал невозможным преподавание, но Выготский продолжил работать как исследователь. Его занимали вопросы, связанные с влиянием на психику навыков речи и мышления. К началу 30-х годов Лев Выготский опубликовал более 200 научных работ и стал одним из ведущих советских психологов. Тем не менее не стоит думать, что путь Выготского в науке был прост и легок: его и критиковали, и громили.

«Педология подростка» и «Педология школьного возраста», две ключевые работы Выготского того времени, признали вредными, назвали «буржуазными поделками» и обвинили в отходе от марксистских взглядов, в идеологических «извращениях», в подмене истинной науки, стоящей на «коммунистических» позициях.

Выготского высмеивали в фельетонах, из Института экспериментальной психологии ему пришлось уйти. С 1929 года он работал в Экспериментальном дефектологическом институте как внештатный консультант и научный руководитель психологических лабораторий. В 1934 году Выготский умер от туберкулеза. Ему было всего 37 лет.

Основные идеи Выготского

1. Важно не то, что ребёнок умеет, а то, чему он может научиться. Так называемая теория зон ближайшего развития ребёнка. Не требуйте невозможного. Не ждите в пять лет правильного решения уравнений, если ребёнок не проводит дни и часы за учебником алгебры. Ставьте небольшие цели. Это задача, которую ребёнок пока не способен решить сам, но вот-вот сможет. Не надо думать, что человек отожмётся 200 раз, если сейчас может 10. Или напишет стихотворение, едва выучившись читать. Ученика можно оценивать по зонам развития: что-то он может выучить сам, а что-то — только с помощью родителя или учителя. Ставьте реальные цели.

2. Свободная игра развивает ребёнка. Сегодня все дошкольное образование строится вокруг игрового обучения. И Выготский тут тоже был первым, придумав подход «Учимся играя». Навыки и умения важны, но они придут после, а первое знакомство с ними должно произойти через игру. Творческая игра развивает мышление, память, воображение, она многопредметна и всепроникающа. Игра важна для речи, помогает ребёнку узнавать мир, отношения, предметы, понятия, даёт ему возможность быть и чувствовать себя кем-то.

3. Задача взрослых — помогать развиваться. Очень важна среда, в которой находится ребёнок. Это и родители, и педагоги, и другие дети. А важнее всего в развитии прогресс. Выготский сформулировал один из принципов образования, которое мы сейчас называем прогрессивным: важным должно быть не то, чему ребёнок уже научился, а то, чему он вообще способен в этой школе научиться и есть ли ему куда развиваться. Учитель в такой школе помогает, развивает, поддерживает ребёнка и личность в нем. Педагоги, по Выготскому, должны думать не о системе образования, а о судьбах детей. И школа должна сделать шаг от системного общего образования по программе и стандартам к индивидуальным вариантам развития.

4. Оценки — не главное. Все пятёрки не равны друг другу, а тройки в дневнике вообще могут свидетельствовать только о положении ребёнка в классе и внимании к нему педагога. Главным должно быть развитие ребёнка в школе. «Сама по себе двойка есть только отрицательное описание состояния знаний программы у этих детей, но она не говорит, что же эти дети вообще получили в школе», — писал Выготский.

5. Единая трудовая школа. Воспитание — не вламывание ребёнка силой в окружающую среду, а формирование яркой личности, смотрящей в будущее, способной к творчеству и развитию. Его не надо «воспитывать», он должен самовоспитаться. Это возможно при верной организации процесса воспитания и сотрудничестве со взрослыми.

Воспитатель должен быть наблюдателем, направлять и регулировать развитие ребенка, когда это необходимо

Коллективный процесс воспитания и обучения — это новая трудовая школа Выготского с учениками. Это демократическая школа творческой педагогики сотрудничества и поддержки.

6. Развитие и воспитание особых детей. Выготский ещё и автор теории аномального развития ребенка, на которой построена современная коррекционная педагогика. Её цель — социализация особых детей с дефектом, а не изучение самого дефекта. Такой подход стал революцией в дефектологии и привел к совместному обучению обычных и особых детей.

Влияние Выготского сегодня

После смерти Льва Выготского его труды забылись. Однако с 1960-х педагогика и психология заново открыли научное наследие советского учёного. Возрастные нормы по Выготскому, теория зон ближайшего развития, социальная адаптация особых детей, речевое развитие, личностный подход — все идеи ученого сегодня изучают, исследуют и воплощают в жизнь.

Сегодня Выготский — один из самых цитируемых детских психологов в мире. Майкл Коул и Джером Брунер, Ром Харре, Барбара Рогофф и Джон Шоттер — можно долго перечислять ученых, которые считают себя его последователями.

Учениками Выготского считали себя и отечественные психологи — скажем, Даниил Эльконин, который занимался проблемами развития детей. Известная система Эльконина — Давыдова — Репкина строится на идеях Выготского — она активно применяется в изучении математики, языков, и по ней сегодня преподают во многих школах России.

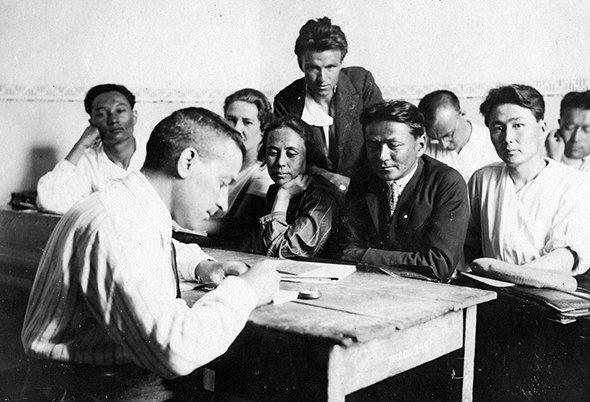

Фото: Wikimedia Commons