Вильгельм Вундт известен как основоположник экспериментальной психологии как науки, а также как один из пионеров когнитивной и социальной психологии (психологии народов). Им была открыта первая психологическая лаборатория. Будучи энциклопедически образованным человеком, Вундт имел широчайшие эрудицию и сферу научных интересов. В психологии же его исследовательский подход был чрезвычайно скрупулезным: в его видении, психика человека представляет собой состоящий из отдельных деталей механизм, который можно разобрать и составные части которого можно рассмотреть по отдельности.

Научное сообщество времен Вундта относилось к самой возможности экспериментального подхода в психологии весьма скептично. Действительно, как можно давать глубинную психологическую интерпретацию внешней реакции на внешний же стимул и что вообще эта реакция может сказать об устройстве человеческой психики? С точки зрения экспериментальной науки того времени, реакция на стимул — нечто так или иначе наблюдаемое, физиологическое (сокращение мышцы, возбуждение нерва), но не внутренние, субъективные «ощущения» испытуемого (которые Вундт считал важнейшим показателем, точкой соприкосновения физического и психического).

Вундту удалось соединить в своем методе эмпирическую основательность физиологического эксперимента с чисто психологическим набором экспериментальных процедур. Ключом к этому стал изобретенный Вундтом знаменитый метод «интроспекции», или самопознания.

В научной среде у этого метода было множество противников, ведь он, как кажется, подразумевал, что изучающий и изучаемое — одно лицо, а человеческое сознание, будучи несовершенным, не может одинаково успешно справляться с двумя задачами одновременно: испытывать ощущение и интерпретировать его. Вундт запросто разрешил этот парадокс: при интроспекции следует рассматривать в первую очередь неожиданные, неумышленные психические реакции, и затем описывать их, не пытаясь при этом дать психофическое объяснение и обосновать такую реакцию физиологически. В методе Вундта соблюдались обязательные для любого эксперимента условия: была контролируемая переменная (внешние факторы, стимул), и неконтролируемый, исследуемый фактор — психическая реакция, отображаемая тремя переменными: качеством, интенсивностью и «тоном ощущения» (Gefuehlston).

Перу Вундта принадлежат бесчисленные статьи о физиологии людей и животных, о гипнозе, об истории, политике, философии, языкознании и о многом другом. Несмотря на широту своих интересов, Вундт не считал себя «мультидисциплинарным» исследователем; наоборот, его главным устремлением было создание всеобъемлющей научно-философской системы.

Детство

Вильгельм Макс Вундт родился 16 августа 1832 г. в Некарау. Он был последним, четвёртым ребенком в семье. Однако двое первых детей умерли в раннем детстве, а брат Людвиг учился и жил в Гейдельберге, у сестры матери. Получилось так, что Вильгельму досталась роль единственного ребёнка.

Отец Вундта был пастором, семья многим казалась дружной, однако позже Вундт вспоминал, что часто чувствовал себя одиноким и иногда получал наказания от отца за непослушание.

Почти все родственники Вундта были хорошо образованы и прославили семью в какой-либо науке. На Вильгельма подобных надежд никто не возлагал, его считали несерьёзным и неспособным к обучению. Подтверждал это и тот факт, что мальчик не смог сдать экзамены за 1-й класс.

Обучение

Во втором классе образованием мальчишки поручили заняться Фридриху Мюллеру, помощнику отца. Вильгельм полюбил наставника всей душой, он был ему даже ближе, чем родители.

Когда молодой священник был вынужден уйти в другой приход, Вильгельм был настолько сильно расстроен, что отец, видя страдания сына, разрешил ему пожить год до поступления в гимназию у любимого наставника.

В 13 лет Вундт начал обучаться в католической гимназии города Брухзаль. Учёба давалась ему с большим трудом, он значительно отставал от сверстников, отметки это подтверждали.

Вильгельм проучился в Брухзале всего год, потом родители перевели его в гимназию г. Гейдельберга, где он приобрёл настоящих друзей и стал пытаться быть прилежнее в учёбе. К 19 годам он освоил программу гимназии и был готов продолжить обучение в университете.

Вильгельм поступил в университет в Тюбингене, на медицинский факультет, затем получал медицинское образование ещё в трёх университетах.

Странный случай

Во время обучения в Гейдельберге у профессора Гассе Вильгельм Вундт работал ассистентом в женском отделении местной клиники, которой заведовал сам профессор. Из-за отсутствия денег студенту приходилось дежурить сутками, он так уставал, что его с трудом будили для обхода больных.

Однажды произошёл забавный случай. Ночью Вундта разбудили, чтобы он осмотрел больную тифом пациентку, находившуюся в бреду. Вундт отправился к ней в полусонном состоянии. Все действия он совершал механически: и разговаривал с сиделкой, и осматривал пациентку, и делал назначения. В результате вместо успокоительного молодой ассистент дал больной йод (тогда ему показалось, что это именно успокоительное). К счастью, пациентка сразу его выплюнула. Вундт понял, что произошло, только когда вернулся в свою комнату. Состояние полусна, в котором он действовал, не давало ему покоя. Утром он рассказал всё профессору и лишь тогда немного успокоился. Но этот случай произвёл на юношу очень глубокое впечатление. Вспоминая свои чувства, Вундт пришёл к выводу, что его восприятие тогда отличалось от действительности: расстояния казались больше, слова слышались как будто издалека, но в то же время на слух и зрительно он всё воспринимал правильно.

Вундт сравнил своё состояние с полуобморочным и охарактеризовал его как лёгкую степень сомнамбулизма. Это происшествие подтолкнуло Вильгельма Вундта к мысли отказаться от карьеры врача. Семестр будущий учёный провёл в Берлине, где обучался под руководством И. Мюллера, в 1856 году в Гейдельберге Вундт защитил докторскую диссертацию.

Карьера

В 1858 году Вундт стал ассистентом профессора Гельмгольца, принимал участие в исследовании различных проблем естественных наук.

Спустя 6 лет ему дали должность адъюнкт-профессора, Вундт проработал в родном университете ещё 10 лет. С 1867 года он начал читать лекции, которые пользовались большой популярностью у студентов.

В 1874 году Вильгельма Вундта пригласили в Швейцарию, в Цюрихский университет, и предложили преподавать там логику. Профессор принял приглашение, но через год вернулся в Германию и связал свою жизнь с Лейпцигским университетом, которому отдал почти 40 лет и в одно время даже занимал должность ректора.

Знаменитая лаборатория

В 1879 году Вундт на свои деньги создал первую в мире психологическую лабораторию.

Лаборатория Вильгельма Вундта стала образцом, по которому создавались аналогичные заведения в других университетах в разных точках земного шара.

Сначала она объединила всех, кто желал изучать психологию и философию в университетах Германии, а затем трансформировалась в центр для выпускников из Америки и Англии, заинтересовавшихся изучением психологических наук.

Позже Психологическая лаборатория Вильгельма Вундта стала Институтом экспериментальной психологии (прообраз современных исследовательских институтов).

Особенности работы лаборатории

Изначально в лаборатории проводились исследования по трём направлениям:

- ощущения и восприятия;

- психофизические особенности;

- время реакции.

Позже Вундт предложил изучать ещё ассоциации и чувства.

Как отмечали ученики, сам Вильгельм Вундт эксперименты в лаборатории не проводил. Он не задерживался там дольше, чем на 5-10 минут.

Метод обучения был весьма своеобразен: Вундт выдавал ученикам листочки с экспериментальными задачами, проверял отчёты о работе и решал, чей труд достоин публикации в «Философских исследованиях». Этот журнал создал сам профессор для размещения в нём работ своих учеников.

Лекции

Почему студенты так любили посещать лекции Вундта? Давайте попробуем понять, в чём их магия. Для этого обратимся к воспоминаниям учеников великого профессора, попробуем перенестись на сто с лишним лет назад и окажемся сами на студенческой скамье перед автором бессмертных психологических трудов.

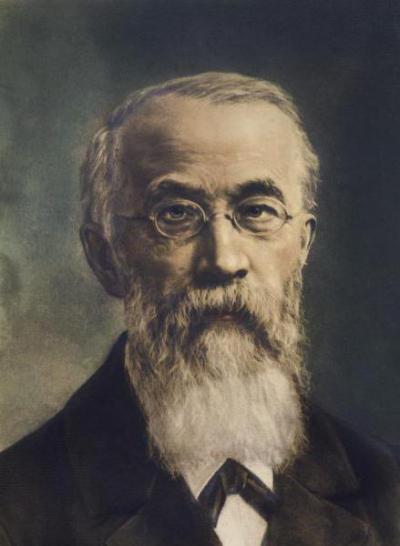

Итак. Распахивается дверь и входит Вундт. Он одет во всё чёрное, от обуви до галстука. Худой и немного сутулый, узкоплечий, он кажется намного выше своего реального роста. Густая шевелюра немного поредела на макушке, её прикрывают локоны, поднятые с боков.

Громко шагая, Вундт идёт к длинному столу, должно быть, для экспериментов. На столе стоит небольшая переносная полка для книг. Профессор несколько секунд выбирает подходящий кусочек мела, затем поворачивается к аудитории, опирается на полку и начинает лекцию.

Он говорит негромко, но в аудитории уже через минуту воцаряется мёртвая тишина. Голос Вундта не самый приятный на слух: густой баритон иногда переходит в нечто, похожее на лай, однако пламенность и выразительность речи не позволяли ни одному слову быть неуслышанным.

Лекция проходит на одном дыхании. Вундт не пользуется никакими записями, взгляд лишь изредка падает на руки, которые, кстати, ни секунды не лежат спокойно: они то перебирают бумаги, то совершают какие-то волнообразные движения, то помогают аудитории понять суть материала, иллюстрируя речь профессора.

Вундт завершает лекцию точно в срок. Так же сутулясь и громко топая, он покидает аудиторию. Завораживает, правда?

Книги

Вундт оставил после себя огромное научное наследие. За свою жизнь он написал более 54 000 страниц (не зря в детстве профессор мечтал стать знаменитым писателем).

Многие книги Вильгельма Вундта издавались и переиздавались при его жизни. Его вклад в науку был признан всем мировым научным сообществом.

- Первая книга Вильгельма Вундта «Очерки по изучению мускульного движения» вышла в 1858 г. Эта книга была написана, когда интересы учёного ещё не выходили за рамки физиологии, хотя он уже начинал «подбираться» к изучению психологии.

- В том же году была опубликована первая часть труда «Очерки по теории чувственного восприятия». Полностью книга «К теории чувственного восприятия» вышла в 1862 году, когда были опубликованы все 4 очерка.

- 1863 г. — знаменательный год для всего психологического сообщества. Именно тогда была выпущена работа «Лекции о душе человека и животных», где Вундт очертил круг важных проблем экспериментальной психологии.

- В 1873-74 гг. опубликованы «Основы физиологической психологии» — стержень нового направления в психологии.

- Мечта о создании социальной психологии (культурно-исторической) привела к работе над фундаментальным трудом учёного, пожалуй, ключевого и самого важного в его жизни. «Психология народов» состоит из 10 томов, которые публиковались на протяжении 20 лет, с 1900-го по 1920-й.

Личная жизнь

Личная жизнь профессора сегодня почти никому неизвестна. Биография Вильгельма Вундта интересовала всех с точки зрения его вклада в науку. Вот так за занавесом профессии теряется незаурядная личность.

Вильгельм Вундт был очень скромным, в быту непритязательным. Всё в его жизни было чётко упорядочено, о чём свидетельствуют дневники его супруги, Софи Мау:

- Утро — работа над рукописями, знакомство с новыми публикациями, редактирование журнала.

- Полдень — работа в университете, посещение лаборатории, встречи с учениками.

- Вторая половина дня — прогулка.

- Вечер — приём гостей, разговоры, музицирование.

Вундт не был беден, его семья жила в достатке, имелась и прислуга. В его доме всегда были рады гостям.

Вклад в науку

Как бы банально это ни звучало, вклад в психологию Вильгельма Вундта действительно нельзя переоценить. Вокруг профессора и его лаборатории образовалась огромная школа студентов из разных стран, ей интересовались и коллеги-учёные. Постепенно психология приобрела статус отдельной опытной науки. В этом и заключалась заслуга профессора. Создание лаборатории, где исследуются не лягушки или крысы, а человек и его душа, стало революционным открытием. Начали создаваться сообщества учёных-психологов, исследователей, экспериментаторов, открылись лаборатории и кафедры, публиковались журналы. А в 1899 году состоялся первый международный конгресс.

Вильгельм Вундт умер в 1920 году. Но идеи его живы до сих пор.

«Отец экспериментальной психологии» Вильгельм Вундт был человеком интересным. В детстве он любил фантазировать, мечтал стать писателем, но смог «собрать волю в кулак» и, приложив немало усилий, окончил школу и заставил себя интересоваться наукой. Однако он всегда подходил к знаниям с точки зрения того, что можно получить опытным путём. Он во всём был последовательным, и в науке, и в жизни. Мы постарались показать вам Вундта как человека, хотя в его случае понятия «человек» и «учёный» слились воедино.

ВУНДТ (Wundt) Вильгельм (16. 1832, Неккарау близ Мангейма, Баден – 31. 1920, Гросботен близ Лейпцига), нем. психолог, физиолог, философ, логик, языковед, основатель экспериментальной психологии. Родился в семье лютеранского священника, изучал медицину в ун-тах Тюбингена, Гейдельберга, Берлина, Карлсруэ. С 1858 работал ассистентом в физиологической лаборатории Г. Гельмгольца в Гейдельбергском ун-те, опубликовал ряд крупных работ по физиологии мышечного сокращения и гистологии. Занимаясь опытами по физиологии органов чувств, заинтересовался психологич. проблемами восприятия. В прочитанном в Гейдельберге первом курсе лекций по психологии («Vorlesungen über die Menschen-und Tierseele», Bd 1–2, 1863) стремился объединить естеств. -науч. подход к феноменам сознания с элементами эмпирич. философии И. Гербарта и Дж. Милля. С 1864 проф. антропологии и медицинской психологии в Гейдельберге, в 1874 проф. индуктивной философии (логики) в Цюрихе, с 1875 проф. философии в Лейпцигском ун-те, где в течение последующих 45 лет систематически работал над созданием науч. психологии и её институциональным отделением от философии. В 1879 на собств. средства организовал в Лейпциге первую в мире психологич. лабораторию (с 1882 Ин-т эксперим. психологии Лейпцигского ун-та). В этом ин-те учились, работали или прошли стажировку практически все основатели национальных психологич. школ, в т. рос. – В. Бехтерев, Н. Ланге и Г. Челпанов; по образцу ин-та В. строились все психологич. лаборатории того времени. Лекции В. пользовались огромной популярностью, собирали сотни слушателей.

По В. , психология – наука о феноменах сознания, опирающаяся на эксперим. метод (эксперим. интроспекцию) и использующая в качестве теоретич. моделей аналогии из химич. исследований («ментальная химия»), напр. поиск простейших неделимых «элементов» психики и законов их взаимодействия. стремился отграничить психологию как от донаучных описаний «способностей души», так и от попыток физиологич. редукционизма: физиологич. и психологич. процессы несводимы друг к другу, они протекают параллельно, подчиняясь разным закономерностям (принцип психофизич. параллелизма). Предметом психологии является описание структуры непосредственного опыта, который открывается нам в интроспекции (см. Интроспективная психология), но может и должен исследоваться также опосредованно, с помощью объективных методов (измерение времени реакции, частоты пульса и т. Вслед за Г. Лейбницем В. исходил из существования двух уровней сознания – перцепции и апперцепции. Если для перцепции характерно диффузное осознание с доминированием ассоциативных связей (см. Ассоциация), то процессы ясного сознания являются результатом апперцепции – творч. синтеза, в основе которого лежит волевое усилие, переводящее воспринимаемые содержания в «фокус» внимания. Возникающие при этом структуры ощущений и чувствований подчиняются законам особой психологич. причинности (напр. , зависимость части от целого).

разработал трёхмерную теорию эмоций, согласно которой любое содержание сознания может быть локализовано в пространстве трёх координат: «удовольствие – неудовольствие», «напряжение – расслабление», «возбуждение – успокоение». В 20 в. эта теория получила подтверждение в исследованиях значений слов с помощью факторного анализа (см. Психосемантика).

В течение последних двадцати лет жизни В. работал над 10-томной «Психологией народов» («Völkerpsychologie» Bd 1–10, 1900–20), перспектива которой, как он пишет в автобиографии («Erlebtes und Erkanntes», 1920), была навеяна философией истории Г. Гегеля. «Психология народов» продолжает традицию культурной и лингвистич. антропологии K. фон Гумбольдта и «этнической психологии» нем. учёных М. Лацаруса и Х. Штейнталя (см. Психологическое направление в языкознании) и намечает контуры будущей культурно-исторической психологии, основанной на исследовании языка, мифов, обычаев и культурных артефактов. По В. , в области такой «надындивидуальной психологии» использование эксперимента невозможно, да и не нужно, т. здесь уже «проэкспериментировала» сама история. В основе языка как проявления психич. активности лежит инстинкт самовыражения: стремление к сообщению своих представлений, чувств, аффектов. Язык представляет собой часть обширной сферы «выразительных движений» (Ausdrucksbewegungen), включающих мимику, жесты, звуковые сигналы. Целостный подход к языку проявился, в частности, в трактовке предложения как структурированного смыслового комплекса, из которого в ходе анализа могут быть вычленены лексич. и грамматич. элементы. Идеи В. оказали большое влияние на языкознание нач. 20 в. , в частности на И. Бодуэна де Куртенэ, на раннего Л. Блумфилда, на философию языка и мифа Э. Кассирера.

В работах по логике В. подчёркивает психологич. природу нормативных для мышления человека логич. законов. В этике В. был сторонником «коллективизма», считая, что интересы личности должны подчиняться интересам общества, а нравственность целенаправленно формироваться в процессе социализации и воспитания воли.

В инициированной В. продолжит. дискуссии о границах применения эксперим. метода в психологии в числе его осн. оппонентов выступили исследователи памяти (Г. Эббингауз) и представители Вюрцбургской школы (К. Бюлер, О. Кюльпе).

ГУМАНИСТИ́ЧЕСКАЯ ПСИХОЛО́ГИЯ, направление психологии, поставившее своей целью изучение человека в его высших проявлениях, таких как развитие и самореализация личности, её ценности и смыслы, любовь, творчество, свобода, ответственность, автономия, глубинное общение, трансценденция и т. Сформировалась в США к нач. 1960-х гг. , получив назв. «третьей силы» в амер. психологии в связи с тем, что её представители противопоставляли себя как бихевиоризму, рассматривавшему человеческое поведение по аналогии с поведением животных и как полностью зависящее от внешних стимулов, так и психоанализу, подвергнутому критике за преувеличение роли неосознаваемых влечений и комплексов в жизни человека. С 1961 издаётся «Журнал гуманистической психологии» («Journal of Humanistic Psychology»), в 1962 организована Амер. ассоциация Г. , в 1970 состоялся 1-й Междунар. конгресс гуманистич. психологии.

В целом Г. представляет собой конгломерат разл. школ, разделяющих общие ценности и образ человека как целостного, активного, творческого существа, наделённого потенциями к развитию и самореализации, обладающего определённой степенью свободы от внешней детерминации, руководствующегося смыслами и ценностями в свободном выборе своего отношения к внешним обстоятельствам, способного трансцендировать условия своего существования и даже себя самого. Осн. пафос работ представителей Г. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, Ш. Бюлер, Дж. Бюджентал и др. ) обращён против господства в психологии сциентистского, механистич. подхода к человеку, перенесённого из методологии естеств. наук.

Переживание человеком мира и себя в мире рассматривается в Г. как гл. психологич. реальность, причём сам мир понимается феноменологически – как действительность, данная субъекту в его опыте, переживании, преломлённая через призму смыслов и ценностей субъекта. Уникальность каждого человека, делающая анализ отд. случаев столь же правомерным методом исследования, как и статистич. обобщения, выводится представителями Г. не из индивидуальных различий, обусловленных наследственностью и условиями среды, но прежде всего из уникальности жизненных целей и смыслов, реализуемых человеком. Человеческая жизнь рассматривается как единый процесс становления и бытия: человек является одновременно тем, кто он есть, и тем, кем он стремится быть.

, опирающаяся на идейные традиции гуманизма Нового времени, испытала влияние разл. вариантов философии экзистенциализма, а также феноменологии и ряда восточных филос. -религ. учений (интерес Г. к расширению возможностей человека и изменённым состояниям сознания, установка на ценность переживания «здесь и теперь» и др. Идеи, близкие Г. , содержались в поздних работах А. Адлера и К. Юнга, а также у ряда др. психологов 1930–1960-х гг. Олпорт, Г. Мюррей, Г. Мёрфи, Дж. Келли, Э. Фромм).

Возникновение Г. было связано с культурной ситуацией в послевоенной Америке, с широким распространением страха перед будущим, одиночества и отчуждённости. Разрушение традиц. системы ценностей и прагматизация жизни породили конфликт между стремлением к искренним и глубоким человеческим отношениям и невозможностью их установить. , явившись одной из попыток осмысления этих кризисных явлений, оказала влияние на молодёжную контркультуру 1960-х гг. , в частности на движение хиппи с его ориентацией на самораскрытие личности «здесь и теперь» и т.

области практич. приложения Г. – психотерапия, в контексте которой зародились и были развиты многие из идей, образующих фундамент Г. , и педагогика, основанная на принципе недирективного взаимодействия учителя с учеником, когда учитель не пытается формировать личность, а создаёт условия для её самореализации и развития творч. способностей. Одним из популярных приложений Г. стали тренинги, направленные на личностный рост и межличностное общение. В русле Г. были разработаны получившие широкое распространение понятия самоактуализации (А. Маслоу), личностного роста (К. Роджерс), самораскрытия (С. Джурард), аутентичности (Дж. Бюджентал) и др.

ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ.

Зарождение психологических идей.

До 19 в. психология не была независимой научной дисциплиной, ее трудно было отделить от философии.

Процесс становления психологии как науки прошел долгий путь, он начался в глубокой древности с первых мифологических представлений о душе, объединенных названием «анимизм» (от лат. anima – душа).

Общее для анимистических представлений – это вера в то, что мир насыщен душами-призраками, обитающими в телах людей, животных, растений и даже в неодушевленных предметах. Из древнейших анимистических представлений возник гилозоизм (от греч. hyle – вещество и zoe – жизнь) – учение о всеобщей одушевленности материи: весь мир (универсум, космос) – изначально живой, наделенный способностью ощущать, запоминать и действовать. В основе гилозоизма лежал принцип монизма (все сущее – порождение единой первичной праматерии). Гилозоизм впервые «поставил» душу (психику) под общие законы природы. Этим учением утверждался непреложный и для современной науки постулат об изначальной вовлеченности психических явлений в природные процессы, о зависимости психического от материального мира.

Выдвигая общие вопросы о природе души, ее функциях, отношении к организму и макрокосму, древние мыслители внесли вклад не только в учение об основных проблемах данной области знания. Их попытки дать содержательный ответ на поставленные вопросы также не прошли бесследно, так как накопленные ими фактические сведения о деятельности человека стали отправным пунктом и предпосылкой последующей эмпирической работы.

Открытые две с половиной тысячи лет назад идеи организации (системности) Анаксагора, причинности Демокрита и закономерности Гераклита стали основой познания душевных явлений. Софисты и Сократ поставили акцент на исследовании самого человека как «меры всех вещей», заложили основу для создания техники диалога, – методики, которая впоследствии сыграет ключевую роль в психологических исследованиях мышления; Платон, родоначальник философии идеализма, обратил внимание на феномен «внутренней речи» и процесс интериоризации (от лат. internus – внутренний), впервые описал конфликт мотивов.

Многие из древних философов (Демокрит, Анаксагор, Гиппократ, Аристотель, Теофраст, Гален и др. ) являлись естествоиспытателями в самом строгом смысле слова. Их суждения и гипотезы базировались на наблюдаемых фактах, на изучении организма (в доступных им пределах).

Аристотель.

Особый вклад в построение предмета психологии принадлежит Аристотелю. Вершиной античных психологических изысканий считается его трактат О душе – первое систематическое исследование по проблеме души. Впервые здесь дается исторический обзор мнений предшественников по этому вопросу. Сам Аристотель, будучи учеником Платона, отвергает идею отделенности идей от вещей, он исходит из того, что каждая вещь является единством формы и материи. Душа – форма живого органического тела, она заставляет тело осуществлять программу, заложенную в организме как цель его развития: растение стремится быть растением, животное – животным. Тело и все его органы – инструменты на службе у души, она – суть, причина и цель действий тела.

Аристотель выделял два начала души – душа как энтелехия, т. первопричина тела, уничтожающаяся при его разрушении, и душа как проявление божественной сущности, приходящей в тело и выходящей из него в момент смерти. Орган нахождения души в человеке – сердце.

Суммируя известные к тому времени точки зрения о функциях и проявлениях души, Аристотель дал собственное истолкование их в систематической форме в виде учений о познании, эмоциях и характере. Общие положения его систематики можно обнаружить и в современном психологическом знании (в учении о психических функциях). В учении о познании Аристотель выделяет следующие процессы – ощущение, которое происходит через уподобление воспринимаемому объекту посредством пяти органов чувств; общее чувство – восприятие общих качеств и объединение ощущений в образ. Орган общего чувства – душа.

Было выделено и три вида памяти: низшая, сохраняющая копии предметов; собственно память, присоединяющая к образам предметов временные характеристики и высшая память – воспоминание, в котором участвуют умозаключения. Из воспоминаний складывается опыт, на основании которого воображение образует представления.

Функция мышления – составление суждений на основании постижения общего в понятиях. Общее – это то, что есть всегда и везде. Орган мышления – нус – часть души, свойственна только человеку и не прикреплена ни к какому органу. Существует низшее мышление (мнение или предположение) и три вида высшего мышления: логическое, интуитивное и мудрость. Существуют два вида ума – теоретический (его задача – поиск истины о вещах), и практический, направленный на осуществление деятельности.

Чувства Аристотель рассматривал в тесной связи с общей активностью. Аффекты, считал он, сами по себе не являются ни добродетелями, ни пороками. О человеке судят по его делам, а в аффекте сказывается лишь манера поведения. Он не видел смысла в подавлении аффекта, т. без них невозможны и героические поступки, и наслаждение искусством. Страстям и аффектам противостоит по Аристотелю устойчивость характера, который выражает сущность человека. Аристотель ввел представление о катарсисе – очищении в страдании, которое мы испытываем при воздействии искусства трагедии.

Все действия человека бывают произвольными и непроизвольными в зависимости от того, где находится основание действия – вне субъекта или в нем самом. Волевыми являются действия на основе тщательного взвешивания мотивов и по разумному стремлению.

Аристотель дал описание душевных качеств и нравов людей в соответствии с их возрастом, социальным положением, профессией. Ученик Аристотеля Теофраст продолжает это начинание – в трактате Характеристики дает описание уже 30 характеров. Это стало началом традиции составления классификаций типов людей.

Философская мысль все более интересовалась этической составляющей человека, поиском путей к счастью.