Просоциальное поведение- действия, которые приносят пользу другим людям, но не имеют очевидной пользы для людей, их совершающих. Это явление привлекло особое внимание социальных психологов в 1960-х-гг. Событие, давшее ход исследованиям, произошло в 1964 г. в Нью-Йорке, когда было совершено нападение на девушку, возвращавшуюся с работы. Позднее выяснилось, что за этим наблюдали люди, но никто не пришел на помощь и не позвонил в полицию. Развернулась дискуссия о том, почему никто не оказал помощь. Латанэ и П. Дарли обрисовали пять ступеней выбора, которые должны пройти наблюдатели (часто бессознательно), чтобы решиться оказать помощь. На каждой стадии наиболее простым выбором является путь наименьшего сопро- ■тивления — не делать ничего и не оказывать помощи.

Шаг 1. Наблюдатель должен осознать чрезвычай-ность ситуации. Чтобы сделать первый шаг к оказанию помощи, мы должны перевести свое внимание с собственных дел на происшествие.

Шаг 2. Правильная интерпретация ситуации как чрезвычайного происшествия.

ШагЗ. Ответственность за действия. Наблюдатель может взять или не взять на себя ответственность за предполагаемые действия. Никто, кроме него, не может взять на себя ответственность. Распределе-ние (диффузия) ответственности является одним из объяснений того, почему сторонние наблюдатели иногда никак не реагируют.

Шаг 4. Знать, что делать. Наблюдатель должен понять, знает ли он, как оказать помощь.

Шаг 5. Принятие окончательного решения об оказании помощи.

Даже пройдя через все четыре предыдущих этапа V выбора, ответив «да» в каждом из них, наблюдатель

может так и не решиться оказать помощь: ему может помешать страх негативных последствий. Если у человека нет особой мотивации, оказание помощи может и не произойти, потому что ее потенциальная цена кажется слишком высокой.

Причины просоциального поведения: обычно выделяют эгоистические и бескорыстные (альтруистические) мотивы поведения.

Бескорыстная мотивация(сопереживание) при-водит к помощи. Бэйтсони его коллеги предложи-ли гипотезу сопереживания — альтруизма, согласно которой какая-то часть просоциального поведения мотивируется совершенно бескорыстным желанием помочь’человеку, нуждающемуся в помощи.

1) оказание помощи для того, чтобы почувствовать себя лучше. Люди иногда действуют просоциально просто для того, чтобы почувствовать себя лучше (модель облегчения негативного состояния). Про-социальное поведение мотивируется желанием улучшить собственное эмоциональное состояние;

3) оказание помощи похожим на нас людям с целью сохранения общих генов. Модель генетического де-терминизма основана на теории человеческого поведения. Филипп Раштон и другие психологи-эволюционисты делали акцент на том, что мы неосознанно реагируем на генетическое влияние.

В таких случаях создаются уникальные персонификации. Если во вторичных отношениях о человеке становится известно только то, что существенно для выполнения определенного действия, то в первич-ных отношениях каждый знаком со взглядами и реакциями другого во многих различных ситуациях.

При сходных обстоятельствах различия в проведении обычно обусловлены различиями в определении ситуаций. По мере того как люди ближе узнают друг друга, они в состоянии говорить более искренне и благодаря этому лучше понимают «картину мира» каждого. Каждый человек реагирует несколько иначе, чем другой, однако его особенности становятся более понятными, когда выясняется его определение ситуации. Чем полнее один человек понимает своеобразие другого индивида, тем легче ему’себя с ним идентифицировать.

При вторичных контактах взаимоотношения людей часто основываются на взаимной полезности. Если люди постоянно общаются и добросовестно исполняют конвенциальные роли, это не обязательно ведет к сокращению социальной дистанции.

Многие социологи вслед за Ч. Кулиподчеркивали важность контактов лицом к лицу. Такие контакты способствуют сокращению социальной дистанции, так как облегчают «чтение» выразительных движений. Символические коммуникации создаются намеренно и контролируются сознанием; они предназначены для того, чтобы произвести определенное впечатление. Но экспрессивные движения не поддаются контролю.

мости от факторов культуры и эпохи. Половая социализация имеет существенные различия в индустриальном обществе, земледельческом общесве и номадических культурах (культурах кочевников и собирателей).

Половые различия между мужчинами и женщинами, определяющие набор ожидаемых образцов поведения, обозначаются как тендерные различия, или тендерные социальные роли. Динамика процессов поло-ролевой идентификации в противоречивых условиях современной социализации способствует появлению негативных социально-психологических явлений. Нарушения полоролевой идентификации возникают чаще всего при неправильном воспитании, например когда родители очень хотели мальчика, а родилась девочка, которую они воспитали, как мальчика, и наоборот. Иногда это происходит, если в воспитании ребенка принимает участие только один родитель, ^представляющий эталон только мужского или только ^-женского поведения. Возникает путаница ролей, приводящая к нарушению нормальных отношений с представителями другого пола. Иногда на процессы полоролевой идентификации может негативно повлиять мода, если она нацелена на устранение различий в стиле одежды, манерах поведения и характерных социальных проявлениях мужчин и женщин.

Полоролевая идентификация является одним из ведущих механизмов социализации в любом обществе. Она сопровождает реализацию многих других механизмов: социальную оценку желаемого поведения, подражание, конформизм и др.

Просоциальное поведение определяют как действия с намерением помочь другим, не рассчитывая на вознаграждение (Eisenberg, 1988). Эти действия и поступки, включающие сочувствие, помощь, участие, сотрудничество, спасение, протекцию и физическую защиту (Zahn-Waxier, Smith, 1992), в основном подходят под определение альтруизма — бескорыстной заботе о благе других. Часто просоциальное поведение заставляет человека чем-то пожертвовать, предполагает определенные расходы или даже риск для субъекта. Однако эти действия — не просто набор социальных навыков. Достигнув полного развития, такое поведение сопровождается чувствами дружбы, заботы и теплоты, в том числе сопереживания чувствам других (Zahn-Waxier, Smith, 1992). Например, если ребенок видит печального человека и сам начинает печалиться, он сопереживает ему (испытывает эмпатию к нему) (Eisenberg, 2000).

Просоциальное поведение берет свое начало в раннем детстве и может быть обнаружено у детей уже в 2-летнем возрасте. На его развитие оказывают мощное влияние родители, а также братья и сестры. Малыши, имеющие безопасные надежные отношения с теми людьми, которые о них заботятся, с большей вероятностью будут предпринимать попытки позаботиться о младших сиблингах, чем дети, обладающие ненадежными небезопасными отношениями (Teti, Ablard, 1989). Знаки проявления эмпатии, такие как мимические, поведенческие и вегетативные реакции при виде людей, находящихся в беде или нужде, также относят к просоциальным действиям (Hastings, Zahn-Waxier, 1998). Однако способность маленьких детей к эмпатии, участию и сотрудничеству имеет свои ограничения; просоциальное поведение продолжает развиваться в среднем детстве, подростковом и зрелом возрасте.

382 Часть II, Детство

То, какое поведение считается социально приемлемым, зависит от конкретной ситуации и от принятых в данной культуре и семье норм. Бывают ситуации, когда трудно обойтись без агрессии и альтруизм далеко не всегда уместен. От неагрессивных солдат нет толку на поле боя; альтруистичным футболистам не добиться победы. И наоборот, чрезвычайно альтруистичные люди могут быть навязчивыми, склонными к морализаторству и конформными (Bryan, 1975).

Обусловливание, научение ипросоциальное поведение. Так как вознаграждение и наказание влияют на проявление агрессии, предполагается, что они влияют также и на проявление участия и помощи. Однако это сложно доказать. Исследователи по понятным причинам избегают проводить эксперименты, в которых просоциальное поведение наказывается, в то время как исследования, в которых оно вознаграждается, являются неубедительными, поскольку их результаты могут быть вызваны подражанием поведению модели (Rushton, 1976). Очевидно, что, вознаграждая испытуемых за просоциальные действия, экспериментаторы подают пример такого поведения. Роль научения в данном случае может быть лучше продемонстрирована на примере эксперимента, показывающего, что 4-летние дети, которым часто поручали выполнять какую-либо работу по дому, более склонны к нему. Примечателен тот факт, что, по результатам этого исследования, наиболее просоциальными оказались этнические афроамериканские мальчики. Экспериментаторы предположили, что, поскольку большинство из них росли без отцов, матери этих мальчиков обращались к сыновьям за помощью и эмоциональной поддержкой, и поэтому они очень рано научились помогать и утешать (Rich-man et al. , 1988).

Еще два пути влияния на просоциальное поведение — это исполнение ролии индукция. В первом случае дети разыгрывают роли для того, чтобы увидеть вещи с точки зрения другого человека. Во втором случае взрослые сообщают детям свои соображения по поводу того или иного поведения: например, малышам могут рассказать о том, какие последствия будут иметь их действия для других. Ста-уб (Staub, 1971) использовал оба этих пути в эксперименте с детьми из детского сада. Он обнаружил, что исполнение ролей повышает готовность детей помогать другим, причем этот эффект сохранялся в течение недели. В противоположность этому индукция в данном эксперименте не оказала практически никакого воздействия на детей, возможно потому, что они не обращают особого внимания на наставления незнакомых взрослых. Другое исследование показало, что в случаях, когда индукция применяется родителями или знакомыми людьми, дети могут стать более просоциальными (Eisenberg, 1988).

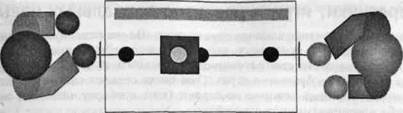

Такое просоциальное поведение, как сотрудничество, также изменяется с возрастом. Миллард Мэдсен (Madsen, 1971; Madsen & Shapira, 1970) обнаружил, что американские дети с возрастом становятся менее склонными к сотрудничеству, или, иначе говоря, более склонными к соперничеству. Участвуя в игре, условия которой позволяют выиграть только в том случае, если оба игрока объединяют свои усилия (рис. 3), 4- и 5-летние дети часто сотрудничали. Однако дети постарше предпочитали соревноваться друг с другом, в результате чего ни одному из них не удавалось выиграть. Дети мексиканского происхождения и те, кто вырос в израильских киббуцах, по сравнению с маленькими американцами чаще прибегали к сотрудничеству, очевидно потому, что в культурах их стран цели группы ставятся выше индивидуальных достижений. Мэдсен пришел к выводу,

Глава 8, Психосоциальное развитие в раннем детстве 383

Рис. Игра Мэдсена. В игре Мэдсена двое детей садятся у противоположных концов игровой доски, имеющей две лунки по краям, два желоба по бокам и держатель с шариком. Играя, дети передвигают держатель с находящимся в нем шариком, подтягивая его к себе за бечевку; если держатель проходит над лункой, ребенок зарабатывает шарик, когда тот падает в нее. Чтобы выиграть шарик, детям необходимо действовать сообща: когда они одновременно тянут за бечевки, держатель раскрывается, и шарик

скатывается в желоб

что американские дети впитывают дух соперничества с рождения, и эта ценность усваивается настолько, что они часто бывают неспособными к сотрудничеству даже тогда, когда оно им очень выгодно.

Моделирование и просоциальное поведение. Влияние на просоциальное поведение научения через наблюдение было продемонстрировано в целом ряде исследований. В типичном эксперименте группа детей наблюдала за человеком, демонстрирующим просоциальный акт: сбор игрушек и денег в коробку для нуждающихся детей. После наблюдения за поведением модели каждый ребенок получил возможность подарить что-то бедным детям. Исследователи приходят к выводу, что дети, которые были свидетелями великодушного поведения, обычно сами начинают проявлять больше великодушия и щедрости (Eisenberg, 1988). Моделирование просоциального поведения бывает более эффективным, если его модель воспринимается заботливой или имеет особое отношение к ребенку. Однако необходимо помнить, что часто моделью являются примеры из кино и телевизионных передач.

«Агрессия и просоциальное поведение»

• Вербальная агрессия начинает замещать физическую в раннем детстве.

• Фрустрация всегда вызывает агрессию у маленьких детей.

• Наказание может привести к тому, что дошкольник станет еще более агрессивным.

• В результате моделирования маленькие дети с большей вероятностью усваивают агрессию, чем просоциальное поведение.

• Исполнение роли — это техника, отбивающая желание перехода к просоциальному поведению. Вопрос для размышления

Адекватно ли теория социального научения объясняет развитие агрессии и просоциального поведения у дошкольников? Аргументируйте свой ответ.

384 Часть II. Детство

Просоциальное поведение — это в психологии желание приносить пользу окружающим. Однако в мире есть определенное количество людей, не имеющее желания помогать кому-либо, поэтому определенные социальные рычаги направлены на уменьшение числа индивидов с отклоняющимся поведением и на предотвращение его формирования.

Воспитание в первую очередь направлено на формирование определенной модели поведения, которая обеспечивает нормальное функционирование общества. Справедливо считать, что социальная установка — это одно из основных, главных качеств человека. В обществе сформировалось понятие просоциальное поведение.

- Альтруизм

- Мотивация просоциального поведения

- Принцип взаимодействия в социуме

- Асоциальное поведение

- Причины асоциального поведения

- Борьба общества с асоциальным поведением

- Библиографическое описание

- Краткий ликбез по понятию «просоциальное поведение»

- Откуда берет свое начало просоциальное поведение

- Исследования развития просоциального поведения

Альтруизм

Просоциальное поведение определяется в психологии, как стремление человека принести миру пользу. Для того что бы добиться этого, человек совершает бескорыстные поступки, стараясь угодить обществу или отдельному человеку. Из этого следует, что такое поведение приводит к благополучию других людей, но значительно ухудшает вероятность достижения собственного успеха.

Обычно люди редко помогают по какой-то одной причине, но если они оказывают помощь, то главной их целью становится получение внутреннего удовлетворения. Забота и оказание помощи обязательно делаются по каким-либо причинам, вот возможные из них:

- улучшить собственное благополучие;

- заслужить одобрение других;

- поддержать внешний образ;

Мотивация просоциального поведения

Главной причиной, по которой человек стремится оказать помощь, является удовлетворение собственных потребностей. Они могут быть как физические, так и ментальные. Главными мотивами просоциального поведения являются:

- Ситуация. Очень важно, как субъект оценивает ту ситуацию, в которой он оказался, какую значимость ей придает. Правильное отношение к ситуации является первым шагом на пути решения проблемы. Человек должен определить сложность, характер помощи, стоит ли ему вмешиваться или пройти мимо. Есть ситуации, когда человек не теряет время на раздумья, а мгновенно принимает решение об оказании помощи, например, во время ЧП.

- Внутренний мотив. То есть получение выгоды для себя, например, получение похвалы, одобрения со стороны окружающих, налаживание отношений и т. д.

- Мотив заботы. Помощь старым, больным, инвалидам, детям, то есть тем, кто может вызвать жалость.

- Взаимовыгода. Человек, помогая другому индивиду, подсознательно надеется получить помощь в ответ, срабатывает принцип «ты мне, я тебе».

- Страх. Многие действительно боятся отказать в помощи, это связано с пережитым негативным опытом.

Принцип взаимодействия в социуме

Постоянное взаимодействие людей друг с другом сильно влияет на личность любого человека. Общаясь со сверстниками, родственниками, знакомыми каждый человек осуществляет определенные социальные взаимодействия, которые рано или поздно приведут к выбору между помочь или отказать. Выбор человека будет зависеть от его внутренних установок. Последние формируются в процессе социализации. От того, как они были сформированы, зависит будущий выбор человека.

Но по-настоящему определяющим фактором в выборе помочь или отказать является способность к сопереживанию. Просоциальное поведение личности у каждого выражается по-разному, поэтому чем больше человек склонен к сопереживанию, тем выше его готовность к помощи в конкретном случае.

Асоциальное поведение

Асоциальное поведение – это образ действий, при котором человек ведет себя против установленных норм и ожиданий общества. Асоциальное поведение — отклонение от нормы. А раз это отклонение, то оно влечет за собой негативное воздействие на социальные группы. Выделяют следующие виды асоциального поведения:

- неодобряемое (эпизодические шалости, озорство);

- девиантное (нравственно-отрицательные проявления и проступки);

- делинквентное (предпреступное);

- преступное.

Причины асоциального поведения

Причины асоциального поведения идут из детства. Если ребенок жил в неблагополучной семье, то, вероятнее всего, он будет обладать асоциальным поведением, что крайне не желательно, а иногда даже опасно для общества. Исходя из этого, выделяют следующие причины отклоняющегося поведения:

- Микросреда. Семья — основополагающий фактор формирования поведения. Если в семье считается нормой насилие, пьянство, тунеядство, алкоголизм, наркомания, аморальное поведение, то это является причиной асоциального поведения человека.

- Подростковые субкультуры. В большинстве субкультуры оказывают негативное влияние на подростков. Они несут идеи, идеалы, ценности, при которых общество не способно нормально функционировать, но в силу своего возраста, особенно в период полового созревания, подросток не желает принимать жизненные установки взрослых.

- Стремление подражать взрослым. Из-за этого стремления подростки или даже дети начинают курить, пить, употреблять в своей речи слова ненормативной лексики. В совсем юном возрасте у ребенка складывается образ взрослого человека, которому он будет подражать.

- Неудовлетворенность. Зачастую мужчины в возрасте от 30 до 50 начинают злоупотреблять алкоголем или наркотиками, так как они не могут получить желаемого, так же причиной этого могут быть ссоры в семье, насмешки коллег, комплексы и т. д.

Борьба общества с асоциальным поведением

Общество стремится сохранить свою безопасность. Поэтому борьба с асоциальным поведением является для него одной из важных задач. Существует множество методов для этого, все они служат для того, чтобы помочь человеку понять, что он опасен не только для общества, но и для себя самого. На основе этого существуют психиатрические больницы, органы опеки, клиники для наркозависимых, тюрьмы и др.

Особое внимание государство уделяет правильному воспитанию детей, поэтому существуют следующие задачи школы по профилактике асоциального поведения:

- Обучение педагогов для правильной и грамотной работы с подростками группы риска.

- Выявление неблагополучных семей, а так же взаимодействие школы и семьи для предотвращения формирования ассоциативного поведения.

- Мероприятия и акции на тему здорового образа жизни для подростков.

- Социальная помощь неблагополучным семьям со стороны органов опеки.

- Работа по формированию и поддержанию стремления детей и подростков к позитивным изменениям в образе жизни с помощью образования.

- Программы для родителей по проблемам отклоняющегося поведения у детей и подростков для того, чтобы не ухудшать ситуацию.

- Пропаганда и распространение среди детей здорового образа жизни.

Библиографическое описание

Понятие просоциального (или помогающего) поведения широко используется в современной мировой психологической науке. Стоит заметить, что до последнего времени это понятие вообще не использовалось в отечественной психологии. Отсутствует оно и в таком современном и авторитетном российском издании как «Большой психологический словарь» под редакцией Б. Мещерякова и В. Зинченко. Что касается западных (американских) учебников по социальной психологии, то понятие «просоциальное поведение» стало в них рассматриваться с начала 1980-х годов в качестве антонима для термина «антисоциальное поведение».

Просоциальное поведение уже давно представляет для социологов, стремящихся понять, почему люди склонны к помощи другим, которая дорого обойдется им самим, как своеобразный вызов. В некоторых случаях люди подвергают опасности даже собственную жизнь в стремлении помочь другим, в том числе и совершенно незнакомым людям.

Эволюционные психологи часто осуждают просоциальное поведение, рассматривая с точки зрения принципов естественного отбора. Очевидно, что, постоянно подвергая себя риску, человек вряд ли сможет передать свои гены следующим поколениям.

Существует модель просоциального поведения, предложеная З. Линденбергом, разработанная еще в 2006 г. Линденберг предлагает для анализа просоциального поведения использовать ситуационную теорию. Он указывает на тот факт, что в любой ситуации действия человек может наблюдать эффект селективной сензитивности, т. выдвижение на первый план и придание значимости одним объектам, факторам, причинам и уход на второй план других. Эта возможность основана на природе человеческой психики, особенностях протекания психических процессов (селективность внимания, восприятия и др.

Таким образом, на основе анализа научно-практических теорий о просоциальном поведении личности можно сделать вывод о том, что просоциальным называют поведение, целью которого является помощь другим людям. Просоциальное поведение характеризуется заботой о правах, чувствах и благополучии других людей. Поведение, которое может быть описано как просоциальное, подразумевает сопереживание и заботу о других, а также стремление помочь или принести пользу другим людям.

Профессиональное поведение педагога, отмечает М. Ерхова, становится помогающим, если:

а) у педагога сформированы установки на позитивное принятие себя и ученика, на независимость в поступках и суждениях, на открытость окружающему опыту;

В связи с тем, что социально-педагогическая деятельность связана с высокими рисками психологического и профессионального выгорания, в образовательной организации должна быть четко сформулирована система управления просоциальной активностью педагогов. В решении данного вопроса ключевое значение имеет управленческая деятельность руководителя образовательной организации

- Ерохова М. В. Помогающее поведение учителя как источник социальной компетентности учащихся // Развитие социальной компетентности школьников в образовательной среде. — 2002. — № 9. — С. 88–89.

- Ковалева Ю. В. Мотивы помогающего поведения и их связь с самоотношением личности // Современные исследования социальных проблем. — 2012. — № 12(20). — 18 п.л.

- Луценко С. И. Мотивация и просоциальное поведение руководителя // Кадровик. — 2018. — № 10. — С.80–86.

- Свенцицкий А. Л., Казанцева Т. В. Повседневное просоциальное поведение личности как накопление социального капитала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. — 2015. — № 2. — С. 45–55.6.

- Тимохина Т. В. Специфика деятельности тьютора как специалиста помогающей профессии / Т. В. Тимохина // Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специалистов помогающих профессий: Сборник научных трудов участников III Международной научно-практической конференции. — 2018. — С.41–47.

- Шатыр Ю. А. Специфика гендерного проявления просоциальности асоциальности в поведении человека // Вестник Волгоградского государственного университета. — 2014. — № 4(10). — С.77–83.

Основные термины (генерируются автоматически): поведение, образовательная организация, оказание помощи, помогающее поведение учителя, профессиональное поведение педагога.

Если ты интересуешься психологией в части поведения людей, но у тебя нет достаточного количества времени, чтобы изучать специализированные учебные пособия или научные статьи, представленный ниже материал, это то, что тебе нужно.

Простым и понятным языком мы познакомим тебя с таким понятием как «просоциальное поведение». По содержанию данная статья не что иное, как краткое, но объемно-наполненное пособие по заявленному вопросу.

Краткий ликбез по понятию «просоциальное поведение»

Фото автора Edmond Dantès: Pexels

Под просоциальным поведением подразумевается поведение, для которого характерно оказание помощи другим людям. Его неотъемлемыми компонентами являются:

- сопереживание;

- забота;

- стремление принести пользу другим людям;

- протекция;

- участие;

- сотрудничество;

- физическая защита.

В своей книге, американский социальный психолог Д. Бэтсон дает просоциальному поведению следующую расшифровку: «разноплановый спектр действий, которые нацелены на благо других людей».

Просоциальное поведение предполагает некую жертвенность (небольшая ремарка: жертвенность при условии её компенсации). Но нельзя буквально говорить о неком наборе социальных навыков. Когда достигается уровень полного развития, рассматриваемое поведение сочетается с чувствами дружбы и теплоты. Как пример: если ребенок увидит грустного человека, то он и сам начинает грустить. Начинает сопереживать и испытывать эмпатию.

Откуда берет свое начало просоциальное поведение

Отвечая на вопрос, для тебя не будет сложных и запутанных ответов. Все тривиально — конечно же из детства! На развитие просоциального поведения сильнейшее влияние оказывают родители. Так же влияние может быть и со стороны братьев и сестер.

Те дети, которые живут в окружении безопасности и заботы, атмосферу которого, в свою очередь, создают их родители, с высокой долей вероятности будут проявлять заботу о младших братьях или сестрах, нежели те дети, которые прибывают в зоне отношений, предполагающих отсутствие надежности и безопасности.

Просоциальное поведение у детей может проявить себя с двухлетнего возраста. Но стоит отметить, что у маленьких детей склонность к сотрудничеству, участию и эмпатии весьма ограничена.

Исследования развития просоциального поведения

По этому вопросу нет исследовательских парадигм. И на то, есть веские обоснования, так как, с одной стороны, по понятным причинам, исследователи стараются избегать тех экспериментов, в которых за просоциальное поведение ребенка бы наказывали. А относительно исследований, в которых детей, за демонстрацию просоциального поведение поощряли, тоже есть свои нюансы:

Просоциальное поведение человека

По результатам одного исследования просоциального поведения — из ряда других испытуемых, неожиданные результаты продемонстрировали этнические афроамериканские мальчики. Исследователи выдвинули следующее предположение:

Как мы уже установили, истоки просоциального поведения идут из детства. Но оно продолжает развиваться в среднем, подростковом и уже зрелом возрасте.

Психологами высказывается мнение относительно причин демонстрации людьми просоциального поведения. Выше одну из причин мы уже раскрыли: безопасность и надежность, которые транслируют и «закладывают» в ребенка взрослые. Ещё, одной из причин является то, что взрослые демонстрируют одобрение и подкрепляют действия детей со знаком «+».

Но, как ни странно, просоциальное поведение осуждается эволюционными психологами. Они руководствуются принципами естественного отбора, с той позиции, что, когда человек рискует собой ради других, он находится в зоне риска, и вероятность передачи своих генов следующим поколениям, начиняет снижаться.

Несмотря на осуждение, сама по себе идея родственного отбора предусматривает то, что, когда мы помогаем членам своей семьи, мы, тем самым, содействуем передаче генов будущему поколению.

В ходе ряда исследований было установлено:

У просоциального поведения есть еще один интересный аспект. Психологи выдвигают предположение, что, когда мы помогаем кому-то, мы, осознанно или нет, ждем ответной помощи.