Вы идете по мосту и вдруг видите, что по рельсам едет вагонетка, а машинист явно не может справиться с управлением. Машина не может остановиться, но, что самое страшное — к путям привязаны пять человек. Эту жуткую картину наблюдает и проходивший мимо толстяк. Он оперся на перила и смотрит, думая, что же будет? Вы понимаете, что это шанс. Можно столкнуть толстяка на рельсы, вагонетка остановится, люди выживут, но несчастный толстяк, разумеется, погибнет. Что вы выберете: убить одного человека, но спасти пятерых людей, или пожертвовать людьми, но не марать руки в крови? «МИР 24» — о самом жестоком мысленном эксперименте. Впервые проблему вагонетки сформулировала английский философ Филиппа Фут, которая в 1967 году посвятила ей отдельную статью. В оригинальной версии толстяка еще не было, он появится много лет спустя, когда эта задача пересечет Атлантический океан и доберется до академической среды Штатов. Тогда же в ней появится вагонетка вместо трамвая, шум которого будил по утрам Фут. В своей статье философ не предлагала бросить толстяка на рельсы, она лишь задала вопрос: «На одном пути лежат пять человек, на другом – лишь один. Вы переведете стрелку?»На первый взгляд эта задача кажется праздной забавой для философских диспутов. Но проблема вагонетки – тот случай, когда философия имеет прикладное значение. Задача о толстяке оказала огромное влияние на развитие психологии, экономики и военного дела. Английский философ Дэвид Эдмондс иллюстрирует проблему вагонетки следующим историческим примером. На исходе Второй мировой в Третьем рейхе разработали знаменитое «оружие возмездия» — крылатые ракеты «Фау». С их помощью немцы надеялись уничтожить центр Лондона, в котором находились все правительственные учреждения и военное командование. Одна ракета почти достигла цели: «Фау» упала рядом с Букингемским дворцом, убив около сотни гвардейцев и гражданских. Но нацисты все же ошиблись в расчетах – большинство ракет падали к югу от центра. Данные о бомбардировках немцам передавали их лондонские агенты Эдди Чапмен и Хуан Пухол Гарсия. В Берлине даже не догадывались, что их шпионы на самом деле работают на британскую разведку. Пользуясь этим преимуществом, британские военные разработали план: приказать Чапмену и Гарсии сообщить нацистам, что ракеты летят севернее центра. Тогда «Фау» были бы направлены прямо на южные районы города, населенные рабочими и бедняками. Это привело бы к гибели тысяч простых людей, но центральные кварталы остались бы в полной безопасности. В правительстве вспыхнул ожесточенный спор между главой МВД Гербертом Морриссоном и премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Первый выступил резко против предложения военных, но британский лидер был несгибаем, и Морриссону пришлось уступить. Агенты передали в Германию дезинформацию, и Лондон сохранил преимущество на Западном фронте ценой своих жителей. Как это связано с проблемой вагонетки? Дело в том, что в наше время этого спора, скорее всего, просто не было бы. В западных военных академиях курсантов подробно знакомят с задачей о толстяке и дают будущим офицерам однозначный ответ: «Надо столкнуть». Курс «вагонеткологии» читают и в знаменитом Вест-Пойнте – кузнице американской военной элиты. Кто знает, может, именно эти лекции повлияли на то, как действуют американские военные и их союзники во время международных конфликтов. Проблема вагонетки вдохновила психолога Даниэля Канемана на еще более интересный и сложный эксперимент. Перед испытуемыми поставили следующую задачу. Около 600 человек заразились неизвестной болезнью. Правительство разработало четыре программы, чтобы остановить эпидемию. От вас зависит судьба тех несчастных, которые стали носителями вируса. Во время эксперимента испытуемым сначала предлагают выбрать из двух вариантов:1. Убить 200 человек, 400 останутся в живых со стопроцентной вероятностью2. С вероятностью в 30% все будут спасены. С вероятностью в 70% все умрутПосле этого задача усложняется. Оказывается, что есть еще два варианта:3. Оставить в живых 400 человек, остальным 200 придется отправиться на кладбище4. С вероятностью в 70% все умрут. Но остается довольно большой шанс, что все выживутВнимательный читатель заметит, план 1 и план 3 отличаются друг от друга только формулировкой, но никак не содержанием. И тут возникает любопытный парадокс: эксперименты показали, что одни и те же люди, как правило, выбирают первый план решения задачи, но отклоняют третий. Выводы из этого можно сделать самые неутешительные. Судя по всему, люди вообще не задумываются, когда перед ними стоит важный выбор. Но есть и хорошие новости. В 2002 Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности». А его труды положили начало новому направлению науки – поведенческой экономике. И, наконец, проблема вагонетки стала важным инструментом для специалистов по нейроэтике – молодой, но перспективной науки на стыке психологии, физиологии и философии. Эксперименты с задачей о толстяке проводились с испытуемыми, помещенными в томограф. Сперва им задавали вопрос в оригинальной формулировке Филиппы Фут, когда роль толстяка выполняла бездушная стрелка, которую предлагалось перевести и убить одного человека вместо пяти. Затем несчастные добровольцы должны были услышать версию с толстяком. И снова парадокс: несмотря на одинаковые исходные данные, подопытные отвечали по-разному. Большинство соглашалось с тем, что надо перевести стрелку. И то же большинство считало, что ни в коем случае нельзя столкнуть толстяка. Дело в том, что в разных случаях работают разные участки головного мозга. Когда нет толстяка, включается та часть нашего сознания, которая отвечает за рациональное принятие решения. Но стоит тучному человеку появиться на мосту, как она отключается, и начинают работать эмоции. Увы, но, кажется, все наши фундаментальные представления о гуманизме и этике объясняются банальной физиологией.

- Решение проблемы вагонетки зависит от того, в какой культуре сформировалась личность

- Популярное

- Собаки чувствуют стресс человека по запаху

- Чего мы до сих пор не знаем о Солнце

- Как ее придумали, зачем она нужна и когда закончится

- Водородное отопление признали тупиком

- Российские ученые выяснили, куда пропал «сильнейший народ» из гуннского союза

- Проблема вагонетки на практике

- Ультимативная моральная дилемма и проблема вагонетки

Решение проблемы вагонетки зависит от того, в какой культуре сформировалась личность

В странах с традиционалистским укладом люди менее склонны жертвовать одним человеком ради нескольких.

Исследование, проведенное под руководством Эдмонда Авада из Университета Эксетера, показало, как культурные различия влияют на восприятие человеком мысленного эксперимента, известного как проблема вагонетки. Именно от этого фактора зависит, как люди в разных странах реагируют на необходимость пожертвовать одним человеком ради спасения группы людей. Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

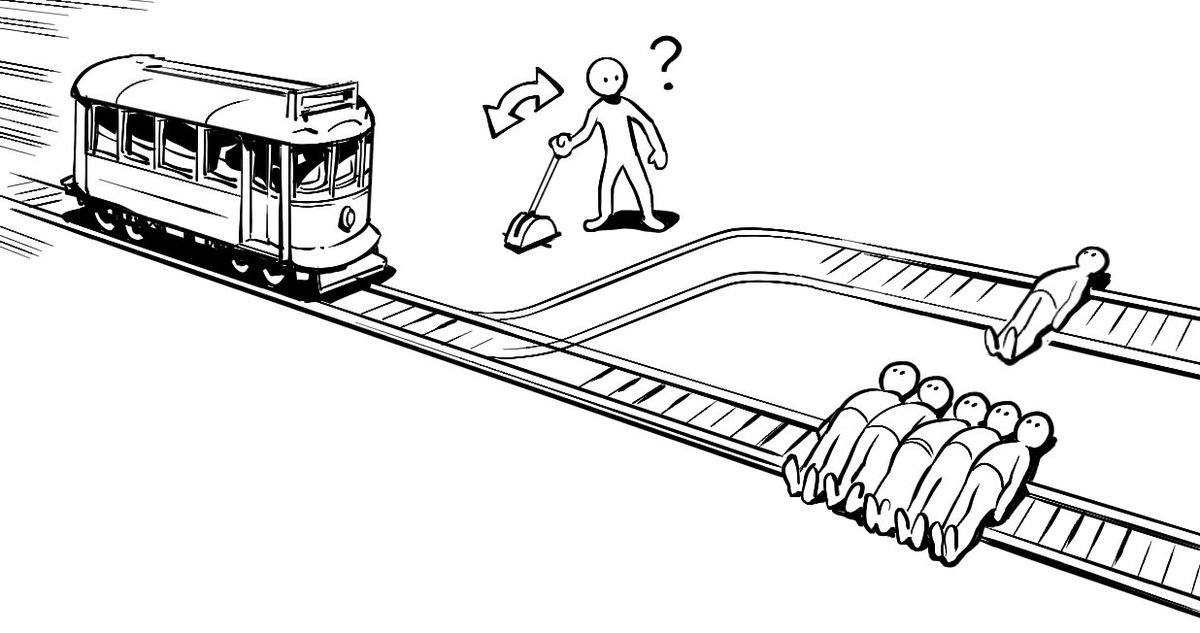

Проблема вагонетки впервые была сформулирована философом Филиппой Фут в 1967 году. Представьте себе, что тяжелая неуправляемая вагонетка мчится по рельсам в направлении стрелки, которую вы можете переключить. На одном из путей, по которому может двигаться вагонетка, лежат пять человек, «привязанные сумасшедшим философом». На другом пути привязан и не может убежать лишь один человек.

Исследования, проведенные авторами, охватили 70 тысяч человек из 42 стран. В целом 81 процент опрошенных склонялись к тому, чтобы переключить стрелку и направить вагонетку по тому пути, на котором лежит один человек. Половина испытуемых были согласны пожертвовать одним человеком ради пяти в модифицированной версии мысленного эксперимента, где жертву предлагалось сбросить на рельсы с моста.

Однако в таких странах, как Япония, Корея и Китай, был гораздо больший процент людей, которые не готовы были пожертвовать одним человеком ради пяти — в особенности если этот человек хоть в какой-то степени мог быть знаком респонденту, в отличие от остальной пятерки.

По мнению ученых, это связано с тем, что в странах с традиционалистским укладом люди чаще остаются внутри тесных, небольших сообществ и испытывают трудности при завязывании отношений вне их. В странах Западной Европы и Северной Америки, где находить новые социальные группы и вливаться в них гораздо легче, опрошенные проявили большую гибкость мышления.

Работа, проведенная авторами, представляет не только теоретический интерес. Результаты этого исследования и подобных ему могут иметь важное значение для развития искусственного интеллекта. Например, при программировании автопилотов для машин это позволит учесть отношение общества к тому, как беспилотные машины оценивают риски на дороге, минимизируя ущерб от возможного столкновения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Популярное

Половина всего расхода энергии человечеством приходится на тепло, почти 50% из этого количества уходит на отопление и нагрев воды в домах. На электричество — всего 19%. Из этого ясно, что вопрос отопления даже важнее электроэнергетики, а без отказа от ископаемых топлив здесь зеленый переход невозможен. Однако, как показывает новая научная работа, водород в этой роли — лишь несбыточная мечта.

Собаки чувствуют стресс человека по запаху

Владельцы собак нередко замечают, что в тяжелые периоды питомцы ведут себя необычно. Оказалось, это не игра воображения: собаки действительно могут ощущать негативные переживания окружающих людей и реагировать на них.

Чего мы до сих пор не знаем о Солнце

Солнце несравнимо ближе к нам, чем любая другая звезда. До него всего восемь световых минут, тогда как до Проксимы Центавра — четыре с лишним световых года. Казалось бы, уж о Солнце-то мы должны знать все и даже больше. Однако не тут-то было. Naked Science рассказывает о загадках, которые все еще таит дневное светило.

Как ее придумали, зачем она нужна и когда закончится

Индустриальная эпоха сделала мобилизацию нормой, но что мы знаем о ней и ее роли в истории России? В чем реальные корни ее необходимости, а где границы? Бывали ли у нас частичные мобилизации раньше? Чем они заканчивались? И чего, наконец, стоит ждать от нее в наши дни и в нашей стране?

Водородное отопление признали тупиком

Геродот в своей «Истории» утверждал, что блоки для пирамиды Хеопса и соседних пирамид доставляли по воде. Но сегодня от Нила до пирамид слишком далеко. Исследование кернов, взятых в пойме реки, позволило понять, как именно решался сложнейший вопрос транспортировки такого строительного материала.

Российские ученые выяснили, куда пропал «сильнейший народ» из гуннского союза

В «Кратких сообщениях Института археологии» опубликована статья Михаила Казанского и Анны Мастыковой, в которой авторы обобщили все известное из самых разных источников (от позднеантичных авторов до материалов археологических раскопок) о народе акациры. В результате они не только узнали, где те жили во время Великого переселения народов, но и предположили, как это племя нашло общий язык с соседями.

Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Проблема вагонетки на практике

Одна из главных задач философии и психологии морали называется «Проблема вагонетки». Формулируется она так: «Тяжёлая неуправляемая вагонетка несётся по рельсам. На пути её следования находятся пять человек, привязанные к рельсам. К счастью, вы можете переключить стрелку — и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия?»

С помощью этой задачи можно отличить сторонников утилитаризма (моральной философии, которая считает, что морально то, что приносит наибольшее количество счастья наибольшему количеству людей, и что ради счастья большинства можно пожертвовать счастьем, а то и жизнью, отдельных людей), от сторонников деонтологии (моральной философии, которая считает, что мораль — это следование высшим нравственным принципам, независимо от последствий, к которым это приводит, то есть «делай, что должен, и будь, что будет»).

Утилитарист переключит стрелку, чтобы спасти пять человек ценой жизни одного. Деонтолог не станет этого делать, так как переключение стрелки будет сознательным убийством невинного человека.

Кроме чисто теоретического аспекта, задача имеет и практический — от её решения зависит, как программировать поведение беспилотных автомобилей в случае возможной аварии.

Проблема вагонетки известна уже более стал лет, и всё это время психологи изучают её на разных группах населения. Но до сих пор все эксперименты были чисто умозрительными — у испытуемых просто спрашивали, как они поступили бы в данной ситуации. И вот теперь, впервые в истории, ученые из университета Гента провели практический эксперимент.

Нет, никаких людей вагонеткой не давили. Сначала испытуемым, как и во время предыдущих исследований, задавали вопросы о том, как они поступили бы в теоретической ситуации с вагонеткой и другими подобными проблемами, где жертвами являются люди. Потом им задавали вопрос, как они действовали бы в следующей ситуации:

“Вы заходите в лабораторию и видите две клетки с мышами. В первой находилось пять мышей, во второй — только одна. Клетки подключены к генератору электричества. Рядом стоял таймер. Вам говорят, что пять мышей в первой клетке через двадцать секунд получат очень болезненный, но не смертельный удар током, но это можно предотвратить, нажав кнопку — в этом случае такой удар током получит единственная мышь во второй клетке. Нажмете ли вы кнопку?”

После того, как участники отвечали на теоретические вопросы, их действительно отводили в лабораторию, описанную в предыдущем абзаце, где находились две клетки с мышами, подключенные к генератору, и запускали таймер.

На самом деле никаким током мышей не били — всё это было постановкой. Выяснилось, что хотя в теории принципами (а не утилитарными соображениями) руководствовалась примерно треть испытуемых (34% ответили, что не стали бы нажимать кнопку), на деле таких оказалось в два с лишним раза меньше — всего 16% участников эксперимента не стали нажимать кнопку в реальной ситуации, чтобы электрический разряд получила одна мышь вместо пяти. 84% эту кнопку нажали.

Кроме того оказалось, что теоретические ответы оказались никак не связаны с практическими действиями — ученые не нашли значимой корреляции между ответами участников эксперимента о том, как они поступили бы в теоретической ситуации с мышиными клетками, и их действиями в ситуации с реальными мышами.

Этот, последний, пункт кажется мне самым интересным и по-моему требует дальнейших исследований. Такой результат может объясняться тем, что на теоретические вопросы отвечает каннемановская Система 2 (т. сознание), а реальные решения в ситуации стресса и ограниченного времени принимает каннемановская Система 1 (т. подсознание), и у этих двух систем могут быть разные взгляды на мораль. Но всё-таки сложно так сразу поверить, что реальные действия людей никак не связаны с декларируемыми им принципами и убеждениями, по крайней мере статистически.

Интересно ещё и то, насколько эксперимент с мышами можно считать реальной версией эксперимента с вагонеткой и насколько эти результаты показательны. Я вижу тут три проблемы.

Во-первых, 16 участников из 208 отказались участвовать в реальном эксперименте до или во время его проведения. С моей точки зрения это должно рассматриваться так же, как отказ нажимать кнопку — эти шестнадцать человек тоже не захотели “изображать Бога” и решать судьбы мышей. Поэтому я бы с осторожностью, но предположил, что деонтологов в реальном эксперименте было не 16%, а 22%. В статье, кстати, не раскрывается, как отвечали люди, отказавшиеся участвовать в практическом эксперименте, на теоретические вопросы. Возможно, если бы их действия учитывались как отказ нажать кнопку, это могло бы повлиять на корреляцию (а, возможно, нет — из статьи этого понять нельзя).

Во-вторых, мыши не люди, а к действиям в отношении животным мы всё же применяем не те же самые критерии, что и к действиям в отношении людей. Тем более в отношении мышей, к которым большинство из нас не испытывает никакой эмпатии. Все мыши для нас одинаковые, все люди разные. Понятно, что сейчас не времена Мильграма, и за подобный эксперимент на людях (даже без реальных ударов током) экспериментатора, скорее всего, четвертуют, но мне кажется, что подобный эксперимент было бы логичнее проводить, показывая участникам собак или обезьянок.

В-третьих, мыши в эксперименте не погибали даже теоретически. Причинить боль и отнять жизнь — всё же совсем разные вещи. Боль — временное явление, смерть — явление окончательное. К тому же существует концепция боли во благо. До совсем недавнего времени причинение боли считалась легитимным элементом воспитания детей, и врач до сих пор может причинять пациенту боль, чтобы поправить его здоровее. Сейчас, конечно, людей уже и убивают, чтобы сделать им лучше (см. недавнюю историю с британским мальчиком, которого врачи и суд сочли безнадежно больным не отпустили лечиться в Италию — “для его же блага”), но это всё же, к счастью, не стало пока общепринятой практикой и вызывает широкое возмущение. Но причинение переносимых страданий во имя добра до сих пор является вполне приемлемой и даже широко распространенной моральной концепцией. Более того, социалистическая, социал-демократическая и национал-популистская политическая идеологии фактически целиком (и консервативная и христианско-демократические идеологии частично) построены на намеренном причинении ограниченных страданий меньшинству на благо большинства — на политическом жаргоне это называется “солидарность” (как будто солидарность может быть принудительной). В то же время только коммунистическая и нацистская идеологии считают, что ради блага большинства меньшинство можно (а иногда и нужно) убивать. Да и они сегодня уже стесняются декларировать это вслух.

Поэтому намеренно сделать больно одному существу, чтобы не было больно пяти, и намеренно убить одно существо, чтобы спасти пять, могут быть принципиально разными для человека действиями, за которые отвечают разные психологические механизмы.

UPD Спасибо Алексею Медведеву в ФБ за информацию о том, что подобный эксперимент на людях всё же был проведён, хоть и не учеными, а развлекательным видеошоу, и на очень небольшой выборке — всего 7 человек. Из семи стрелку переключили только двое. Подробности смотрите сами на видео ниже.

Кстати, интересная вариация проблемы вагонетки — когда она приближается к развилке, оператору в рамках стандартной процедуры (когда на путях никого нет) нужно переключить стрелку, чтобы вагонетка свернула на второй путь (где сейчас находится один человек) с первого (где сейчас находится пятеро), потому что в вагонетке находится груз, который там ждут.

Пси-новости » Научные, Общество » Моральный выбор

Ультимативная моральная дилемма и проблема вагонетки

Можно ли пожертвовать одним человеком ради спасения других? Ответ на этот этический вопрос совсем не прост.

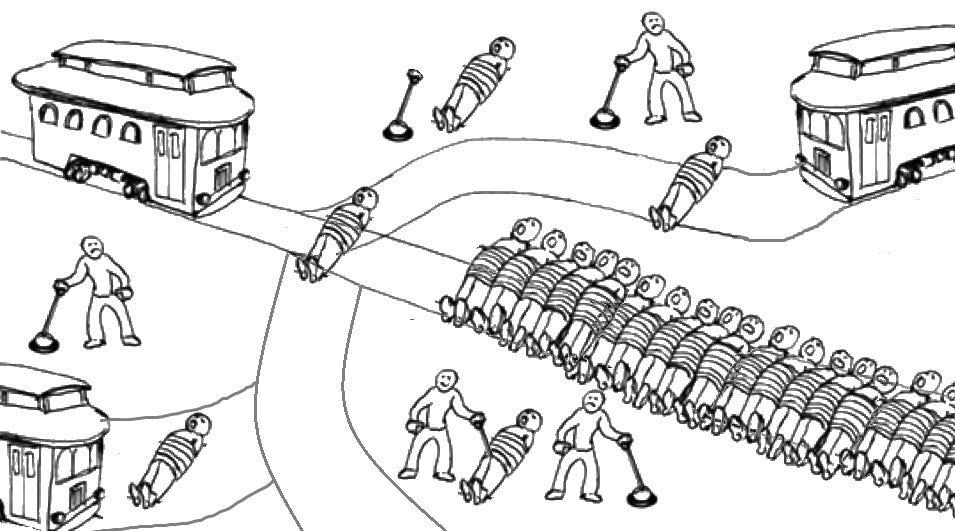

Сценарии ультимативной моральной дилеммы (проблемы вагонетки). Switch (слева), Loop (в центре), и Footbridge (справа).

Согласно результатам исследования, большинство людей считают такую жертву оправданной. Но в некоторых странах доля тех, кто одобряет смерть другого во благо других, значительно меньше, чем в среднем, сообщают ученые.

Классическая ультимативная дилемма, которую еще называют проблемой вагонетки: движущийся поезд (вагонетка) грозит пяти людям, привязанным к рельсам. Они могут избежать смерти, если переключить рычаг. Тогда поезд перейдет на другую колею и убьет только одного человека. Пожертвовали бы вы одним, чтобы спасти пятерых (дилемма Switch)? А если вагонетку можно задержать, лишь сбросив другого человека с моста на рельсы, каким будет ваше решение (дилемма Footbridge)? А если поезд перенаправить на дополнительную петлю, где он убьет только одного рабочего, чье тело затормозит поезд, прежде чем тот убьет пятерых (дилемма Loop)?

Эти сценарии кажутся надуманными только на первый взгляд. Но в сфере автономного транспорта это уже почти реальность, очень даже актуальная. Например, когда вы покупаете себе модный электромобиль Tesla, оборудованный автопилотом. Искусственный интеллект, управляющий вашей машиной, должен будет принимать именно такие решения. Защитить водителя или спасти ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу? Или пожертвовать им, если взамен удастся спасти нескольких пешеходов? Какое количество пешеходов означает

«несколько», чтобы принять именно такое решение?

Кроме того, готовность принять то или иное решение зависит от культурных факторов, а также от языка, на котором осуществляют тест. В каждой культуре есть правила относительно того, что правильно или неправильно. Поэтому трудно найти моральные универсалии.

Насколько существенны здесь культурные различия? Важна ли национальность? Чтобы это выяснить, Эдмонд Эвад (Edmond Awad) из Массачусетского технологического института и его коллеги провели масштабное исследовании данной моральной дилеммы. Это было сделано с помощью интерактивных онлайн-сценариев. Задействовали 70000 онлайн-испытуемых из 42 стран и с 10 языковых регионов

— то есть анализировали их поведение в двух классических сценариях и в третьем, связанном с первыми двумя.

Географический охват участников из более 40 стран, которые принимали решения в трех вариантах сценария: Switch, Loop и Footbridge.

Как и ожидали, в исследовании проявились существенные смещения между двумя сценариями. Случайная смерть лица, наступающая в результате манипуляций с рычагом, оказалась более приемлемой

— в среднем 81% участников одобрили это действие. Преднамеренное убийство (столкновение на рельсы) одного на благо пяти других назвали приемлемым только 51% участников. Это доказывает универсальную отличие, говорят ученые: готовность смириться со смертью другого значительно выше, чем готовность самому совершить убийство.

Однако, сравнив реакцию в отдельных странах, ученые обнаружили и национальные различия. Например, в Германии 82% участников назвали первый сценарий приемлемым, примерно таким же был уровень согласия в других европейских странах и в США. Смерть человека, причиненную во благо других, в Германии одобрили 49%, в США и Соединенном Королевстве

— 60%.

Национальные реакции для трех сценариев. OC: Океания. AU: Австралия, NZ: Новая Зеландия, US: Соединенные Штаты, MX: Мексика, CA: Канада, BR: Бразилия, AR: Аргентина, CO: Колумбия, CZ: Чехия, GB: Великобритания, HU: Венгрия, PT: Португалия , IE: Ирландия, FR: Франция, SE: Швеция, BE: Бельгия, ES: Испания, IT: Италия, SK: Словакия, RO: Румыния, NL: Нидерланды, NO: Норвегия, FI: Финляндия, DE: Германия, PL: Польша, CH: Швейцария, UA: Украина, DK: Дания, RU: Россия, GR: Греция, AT: Австрия, BY: Беларусь, ВН: Вьетнам, IL: Израиль, TR: Турция, IN: Индия, SG: Сингапур, HK: Гонконг, KR: Республика Корея, JP: Япония, TW: Тайвань, CN: Китай.

Реакция в странах Азии выглядела иначе: в Китае, например, нажать рычаг согласилось 58% опрошенных. А сбросить человека с моста — 32%. Вопреки ожиданиям, это подтверждается не во всех азиатских странах: во Вьетнаме, Индии и Сингапуре показатели приближаются к европейским, зато в Китае, Тайване и Японии они значительно ниже.

Чем можно объяснить такое отличие? Ученые предполагают, что реакция на моральную дилемму сильно зависит от так называемой мобильности отношений. Это понятие обозначает, как часто в процессе своей жизни люди вступают в новые отношения

— романтические и дружеские — и как легко это происходит за пределами традиционных социальных групп, в том числе семьи и профессионального круга. Мобильность отношений в западных странах выше, а в Китае и Японии

— значительно ниже.

Полученные результаты показывают, что люди в странах с более низкой мобильностью отношений боятся принять контраверсионные и непопулярные решения. Они более осторожны, чтобы не отталкивать своих нынешних социальных партнеров. Ведь это, по их мнению, повредит им в негибкой социальной среде. «Люди опасаются, что их сочтут монстрами, если они готовы пожертвовать жизнью человека для общего блага»,

— говорит коллега Эвадса Яд Раван (Iyad Rahwan).

Ассоциация между реляционной мобильностью и решениями в трех вариантах сценария. (A) Диаграммы разброса и (B) таблицы с коэффициентами регрессионной модели и значениями P показывают, что большая реляционная мобильность коррелирует с большей склонностью одобрять жертву во всех вариантах, даже после контроля других соответствующих переменных на уровне страны. Эта корреляция особенно сильна среди подвыборок азиатских стран, как показывают линии регрессии, которые были подобраны к этой подвыборке для иллюстрации.

«Пока рано утверждать, что существует четкая причинная связь между моральными решениями и легкостью, с которой люди вступают в новые отношения, — сказал Раван. — Однако у нас теперь есть больше свидетельств, что тип личного поведения, которую культивируют в определенной культуре, может влиять на моральную интуицию человека».

Исследование было опубликовано в PNAS в январе 2020 года:

Universals and variations in moral decisions made in 42 countries by 70,000 participants

Предложить интересную новость, объявление, пресс-релиз для публикации »»»