В прошлых статьях мы говорили о физической боли и о техниках работы с ней, в этой мы, наконец, поговорим о душевной боли и постараемся рассмотреть ее предельно внимательно, поймет откуда приходит душевная боль? Ведь боятся чаще всего именно ее.

Физическую боль, на самом деле, гораздо легче прекратить, чем душевную. Если не медпомощью, то по достижении определенного болевого порога тело «выключит» ваше сознание само. А вот душевные страдания, как показывает опыт многих, могут продолжаться практически бесконечно.

Когда-то я услышал от своей клиентки фразу, прекрасно передающую этот страх: «я боюсь постоянных эмоциональных страданий». Да, действительно, человек боится, что не сможет прекратить свою душевную боль, и небезосновательно – мозг человека работает даже во сне, и чаще всего именно он является источником душевной боли.

Но давайте подробно рассмотрим ее «анатомию».

- Навигация по статье “Откуда приходит душевная боль?”

- Влияние химии организма

- Кто такой внутренний наблюдатель и что такое осознанность

- Конфликт ожиданий и реальности

- Осознать, что страдание открывает в нас самое человеческое

- Помнить, что ты – больше, чем твое страдание

- Не бояться раскаяния и скорби – они могут «исправить» даже ужасное прошлое

- Духовный человек переносит страдание легче, чем физически сильный

- Всегда оставайтесь человеком

Навигация по статье “Откуда приходит душевная боль?”

- Душевная боль: влияние химии организма

- Кто такой внутренний наблюдатель и что такое осознанность

- Конфликт ожиданий и реальности

- Истинные и ложные желания

Влияние химии организма

Для многих не секрет, что под влиянием определенных телесных факторов настроение может меняться. Очень большую роль в этом играют, например, гормоны.

Есть и факторы, которые трудно заметить невооруженным глазом: человек может испытывать недостаток определенных химических веществ, которые могут влиять на его настроение (например, дефицит серотонина или дофамина), но не знать об этом.

Часто, если этот недостаток достаточно острый, это может привести к хронической депрессии, которую врачи называют эндогенной, повышенной тревожности, подавленности, апатии или неконтролируемым скачкам настроения.

И если вы заметили, что ваше подавленное состояние не корректируется никакими психологическими методами, то, скорее всего, вам стоит обследовать химию своего тела максимально серьезно.

Но сейчас мы будем говорить о том, что случается с обычными людьми, с большинством из нас – колебания эмоционального фона, которые могут быть неприятными, но не острыми и не продолжающимися очень долго. Тем не менее, это нередко воспринимается как душевная боль.

Большинство женщин, например, сталкиваются с проявлениями предменструального синдрома или скачкам настроения после родов, в период грудного вскармливания. Подобные внезапные перемены настроения свойственны и мужчинам, просто цикличность гормональных колебаний у мужчин сложнее отследить, чем у женщин.

Как правило, и для мужчин и для женщин ситуация выглядит похоже. Внезапно, без видимых причин все стало казаться отвратительным, все раздражать, или наоборот – накатило безразличие, пропали все желания.

Для начала, конечно, стоит задуматься о причинах. Как – об этом мы поговорим ниже. Но если вы хорошо понимаете, что явных причин нет, а те процессы, которые происходят в вашей жизни, никак «не тянут» на причину таких резких изменений – скорее всего, это физиология.

Иногда с этим невозможно ничего сделать в режиме скорой помощи. Ведь чтобы выяснить, что за причина привела к такому химическому сбою, нужна целая программа анализов. И пока вы (даже если захотели бы) сделали это, состояние бы давно себя исчерпало.

Справиться с этим можно только одним способом – не делать из этого никаких серьезных выводов. Как минимум – не делать их сразу.

Часто человек начинает сосредотачиваться на этом состоянии, переживать его как нечто существенное, определяющее всю его дальнейшую жизнь. И воспринимается оно, конечно, как душевная боль, при этом совершенно всерьез.

Через призму этого состояния он задумываться о том, правильно ли он в жизни поступает, и делает порой опрометчивые шаги.

В моей практике был пример, когда женщина, будучи подвержена периодами такому состоянию, каждый раз начинала думать о том, что ей нужно расстаться с мужем. Начинались претензии, ссоры, у нее было ощущение, что брак их не сложился, что понимания нет, что все держится только на детях.

Она буквально начинала собирать чемоданы. А потом, спустя несколько дней, все это состояние словно растворялось. Чувство безнадежности и тотального одиночества, отчуждения, исчезало, и женщина осознавала, что ни одной по-настоящему глубокой претензии к мужу у нее нет.

Душевная боль проходила, взамен приходило понимание: даже если есть, над чем работать в отношениях, – все не настолько серьезно, чтобы обесценивать их брак.

Что интересно, все это не было привязано к месячному циклу, ее посещало это состояние скорее раз в несколько месяцев. Возможно, оно было привязано к каким-то сезонам, до конца нам выяснить это не удалось.

Важно иное. Она прошла медицинское обследование, но оно ничего серьезного не выявило. Ее усталость от периодами возникающих состояний острого отчаяния и безнадежности была уже очень велика. Но нам удалось выработать другое отношение к нему.

Кто такой внутренний наблюдатель и что такое осознанность

Мы – это не только то, что с нами в данный момент происходит. Эмоции, особенно когда они связаны с физиологией, как ветер, приливы и отливы, как дождь – что вы можете сделать с тем, что это происходит?

Ничего. Вы можете или жить своей жизнью дальше, приняв меры защиты, или сидеть и сокрушаться о том, что на улице мокро, и вас это не устраивает.

Подумайте: в разные периоды жизни вы испытываете разные чувства и бываете в разных состояниях. И все это – вы. В человеке прекрасно уживается радость и печаль, страдание и восторг, умственная активность и физическая, логика и интуиция.

В каждый момент времени состояние человека определяется несколькими ведущими факторами. И они меняются в зависимости от ситуаций жизни, состояния здоровья, наличия/отсутствия поддержки и тепла, наличия пространства для себя, окружения, обстановки и т.

Можем ли мы, попадая в какое-то из своих многочисленных состояний, считать его единственно верным и делать из него выводы обо всей своей жизни? Нет. Однако, именно так часто и происходит, как в примере с той женщиной, которая делала очень глобальные выводы о своей жизни на основе временного состояния.

Наблюдатель – и есть та часть личности, которая помогает вам переживать состояние, погружаться в него, если вам это необходимо, не давить в себе переживаемые чувства, но при этом оставаться «на связи» с пониманием того, что это состояние – временное, и может еще ни о чем серьезном не говорить.

Наблюдатель – это нечто вроде черного ящика в самолете. Он записывает и запоминает все, что происходит. Только в отличие от ящика самолета вы можете расшифровать его в любой момент. Именно наблюдатель расскажет вам, что с вами такое уже было.

Наблюдатель – это механизм внутренней рефлексии, это постоянный критический взгляд на себя. Критический в смысле «со стороны», а не в смысле «критикующий». Это тот, кто поможет не просто увидеть, что происходит, но и напомнить, например, что подобное уже было с вами, и когда.

Для того, чтобы сформировать в себе наблюдателя, представьте, что вы рассказываете кому-то о том, что с вами происходит. Приучите себя делать это постоянно, как будто вы каждый день пишете о себе книгу и озвучиваете внутри себя этот текст.

Не обязательно это должно быть высокохудожественное произведение, это важно только для вас. Самое важное в этом тексте – для начала, называть свои чувства: «я злюсь», «это меня раздражает», «я испытываю грусть», «я чувствую подавленность и отчаяние» или «я испытываю настоящий восторг», «мне очень спокойно», «я испытываю симпатию» и т.

Со временем вам, возможно, больше не понадобится этот текст, вы будете наблюдать за собой без слов, но слова поначалу очень помогают не отождествлять себя на все 100% с эмоциональным фоном внутри вас.

Хочу обратить еще раз внимание: наблюдать – это не подавлять чувства, не запрещать себе их испытывать. Это просто видеть происходящее как бы немного со стороны и уметь для себя же описать свое состояние. Продолжая при этом естественным образом испытывать чувства, которые в данный момент актуальны.

Человек, у которого нет этого внутреннего наблюдателя, как раз чаще подавляет свои чувства, чем тот, у кого он есть. Называя чувство, вы делаете его осознанным, ясным для вас самих. А не называя его и не желая наблюдать за ним, вы, скорее всего, вытесняете его еще до того, как оно стало вам понятным.

Но, что самое интересное, именно в случае недостаточной осознанности своих чувств и мотивов, вы начинаете поступать под влиянием этого состояния. Чувства как бы нет, а поступок – есть.

Человек в таком состоянии описывает свои поступки следующим образом: «когда он сделал/сказал то-то, мне захотелось в ответ сделать/сказать то-то, я сделал, и это привело к тому-то». Чаще – к чему-то не очень желательному.

Посмотрите внимательно: описывается действие другого и ответная реакция, которая наступает сразу же, без понимания – почему она такая, на основе чего, какие чувства и мотивы к ней привели.

А главное – человек словно лишает себя выбора этой реакции, действует «на автомате», и под влиянием этой временной эмоции, о которой он сам даже толком не знает.

Не удивительно, что люди при таком раскладе наступают на одни и те же грабли, не учатся на своих ошибках, а главное – душевная боль в их жизни растет день за днем.

Картина подобного отношения к жизни и к окружающим напоминает мне поле боя, где все лупят друг друга вслепую, не понимая, кто друг, кто враг, получая удары со всех сторон и не имея возможности прекратить все это насилие.

Наличие наблюдателя помогает вам прийти к пониманию – на что, когда, как и по каким причинам вы реагируете, откуда приходит ваша душевная боль. Вычленить впоследствии в этом какую-то систему. Узнать лучше себя самого и научиться собой управлять.

Управлять – это далеко не то же самое, что подавлять и контролировать. Управлять – это понимать суть своих реакций и быть в состоянии сделать свободный выбор относительно этих реакций.

Да, не во всех случаях вы можете в полной мере сделать этот выбор – как раз, когда ваше состояние продиктовано физиологией, то возможно, вы не можете изменить само состояние, но вы можете изменить к нему отношение.

И этим вы добьетесь уже серьезного преимущества – перестанете себя «накручивать» и усугублять и без того нерадостное состояние его негативной оценкой, не будете «повышать градус» этого состояния за счет страданий по поводу того, что оно вообще есть.

Но в большинстве случаев вы не только можете изменить отношение, вы можете изменить и само состояние, если вы отдаете себе в нем отчет и можете осознать его причины. Об этом мы и поговорим дальше.

Конфликт ожиданий и реальности

Душевная боль, в основном, проистекает из этого конфликта. У вас есть ожидание/желание, чтобы было так. Реальность не всегда расположена это ожидание реализовывать именно так и именно тогда, как и когда вам бы хотелось.

Более того, сам человек ставит реальности слишком много условий: это должно быть сейчас/завтра, это должно прийти от того-то человека, именно в такой форме, и если все не происходит именно так – то вы испытываете обиду, бессилие, боль и страдание.

Еще Будда говорил о том, что желания – это страдания, и если мы слишком привязываемся к ним, то очень сильно страдаем. Но человек не может не желать, и тот, кто ничего не хочет и никуда не стремится, тоже вряд ли будет счастлив и продуктивен.

Как найти точку равновесия в этом процессе? Формировать свою иерархию ценностей, осознавать, что для вас важно, а что – не очень, уметь вычленять суть своих желаний и не ставить вселенной слишком много условий.

В этом процессе выяснения отношений между реальностью и ожиданиями есть несколько пунктов, на которые вам стоит обратить внимание.

Мы далеко не всегда понимаем, чего мы на самом деле хотим, к чему готовы. Человек фантазирует о том, что у него могла бы быть такая работа, как у знакомого, но при этом он не знает всех ее возможных побочных эффектов.

Мы создаем себе представления о чем-то порой на основе искаженной или неполной информации. Как в этом примере с работой – не зная всего, человек выхватывает из окружающей действительности какие-то куски: высокая зарплата, престижный социальный статус, руководство проектами.

А на деле знакомый иногда берет работу на дом, его порой вызывают в выходные, начальник у него – полный самодур, и коллектив – так себе. Знакомый, возможно, готов с этим мириться за все вышеозначенные преимущества, но готовы ли мириться именно вы и именно с таким – большой вопрос.

Или, например, вы хотите встретить свою половину. И тоже начинаете собирать образ «принца» из кусков – когда-то у вашего первого молодого человека, с которым расстались «по глупости», были голубые глаза. И теперь вам непременно хочется голубые, потому что вы создали себе убеждение: «с голубыми глазами обязательно будет веселым», каким и был прошлый парень.

А муж подруги – айтишник, он спокойный и не придирается к быту, вот, думаете вы, и вам бы такого, чтоб не придирался, а то у плиты стоять целыми днями – не хочется ни ради какого принца. Так появляется убеждение, что лучше бы он был компьютерщик и т.

Так конструируются образы желаемого, из частей, которые мы видим. Цельным, конечно, такой образ назвать нельзя, и ни один человек не будет соответствовать «надерганным» вами из разных пластов реальности пожеланиям.

А самое в этом неприятное – что вы все равно не сможете создать полную картинку желаемого в деталях, потому что мозг, как и компьютер, оперирует только загруженной информацией. И надо быть очень самонадеянным, чтобы считать, что вы знаете об этой вселенной и ее возможностях всё.

Поэтому постарайтесь выделить самое существенное – то, без чего вы точно не сможете обойтись. И это вряд ли конкретная профессия человека или цвет его глаз. Конечно, у нас есть какие-то существенные ориентиры и касательно внешности партнера, но постарайтесь выделить то, что действительно важно, а что – не так уж существенно.

Важна ведь не профессия, а отношение к быту. Важен на цвет глаз как таковой, а умение радоваться, которое у вас с этим ассоциировалось. Важно не то, какие конкретно книжки и фильмы человек читал/смотрел, а то, какое мировоззрение они сформировали и т.

В общем-то, большинству из нас все хочется «сразу и сейчас», а лучше – «еще вчера». Иногда, конечно, ставятся конкретные сроки – «через год», «через месяц», «через пять лет» и т. Но этот срок вы определяете исходя из ситуации на сей момент.

А что будет через неделю? Или через месяц? Может статься так, что многое изменится. Но большинство часто забывает пересматривать планы сообразно новым изменениям реальности. Или вообще не замечает эти изменения.

Срок подходит, планы не сбываются – и вот вам снова душевная боль. Но задавали ли вы себе вопрос – а почему именно такой срок? Что так существенно меняется, если этот срок будет другим?

Пример. «Мне уже 30, а у меня все еще нет детей, я планировала, что к 30 у меня их будет уже двое!» – жизнь этой женщины проходит в постоянном страдании о своей неполноценности, вывод о которой сделан только на том основании, что планы не сбылись.

И я сейчас говорю даже не о влиянии общественного мнения, а о ее собственных планах. Из чего они возникли? Из представлений. «Потому что в 35 мне будет уже тяжело» (откуда она знает?), «потому что я не смогу в 45 лет, когда дети будут еще младшими школьниками, бегать с ними и резвиться – здоровья уже не будет» (Кто сказал? И разве не от нее это зависит?)

При этом напрочь обесценивается то, что было важно все эти годы, например, карьера (но в ракурсе страдания о несбывшихся планах женщина забывает, насколько многого она добилась, и именно это может позволить в будущем ей воспитывать хоть троих детей – она смогла создать себе финансовую базу) и т.

Все это во многом связано с неумением жить в здесь и сейчас, осознавать всю полноту текущего момента и видеть все его плюсы, понимать, почему все происходит так, а не иначе. И ключевым вопросом для душевных страданий является еще один – а точно ли я хочу этого?

Большинство не привыкло подвергать сомнению свои желания. А зря. Прежде чем страдать от невозможности срочной реализации чего бы то ни было, стоит подумать – точно ли я этого хочу? Задайте себе несколько вопросов.

Для чего мне это? Что я буду чувствовать, если получу это? Могу ли я испытывать подобные чувства в другой ситуации? Как связано мое чувство и предмет или ситуация, которые являются предметом моих желаний?

Простой пример. Человек хочет машину. Зачем? По идее, чтобы ездить, чтобы выезжать за город или не таскать на себе сумки из магазина. А еще зачем? Чтобы испытывать чувства. Комфорта, безопасности, защищенности.

Тогда имеет ли принципиальное значение, купит ли он подержанный «опель» или новый «ниссан кашкай»? По большому счету, никакого. Но человек порой убеждает себя в том, что без «кашкая» ему нет счастья.

Хотя, если бы он задумался, зачем ему именно «кашкай», он бы понял: ему не хватает уважения со стороны других. А «ездить в тепле и не таскать сумки» – мог бы обеспечить и «опель».

И только потому, что у его сослуживцев именно эта машина ассоциируется с успехом, удачей, хорошей жизнью и т. – он хочет «кашкай», влезает в непосильные кредиты, а потом машина частенько стоит у дома, ибо на бензин банально не хватает денег, как и на полноценное ТО.

Машина не призвана обеспечивать уважение. Она призвана ездить и возить, с той или иной степенью скорости и комфорта. И если человек вовремя задал бы себе все перечисленные вопросы, то, возможно, убедился бы, что и машина-то ему не нужна.

Ложные желания – это, как правило, те, что нам кто-то навязал, манипулируя нашими чувствами: страха, желания получить уважение и признание, желания чувствовать себя полноценным в глазах других, желания кому-то что-то доказать и т. И за этим часто стоит основное – желание принять и любить самого себя.

К ложным мы больше всего привязываемся именно потому, что не верим в возможность получения искомых (и, безусловно, нужных нам чувств) другим путем, не видим этих путей.

Но если разорвать в голове привычную связку «уважение – модная машина» и оставить только «уважение» – появится очень много вариантов. Другое дело, что часто человеку просто страшно искать эти варианты.

Ведь тут – вроде как уже проверено, уважают. Почти гарантия. А если искать другие варианты – то еще неизвестно, удастся ли получить искомое.

Наоборот, истинные желания – это те, к которым мы идем несмотря ни на что, невзирая ни на какие мнения окружающих, вопреки чьим-то протестам или недоумению. Это то, что мы делаем спокойно и уверенно, причем, не мучаемся особенно ни сроками, ни точными контурами события.

Пример. Если человеку нужен свой дом, то самым основным

Полный доступ к статье имеют только зарегистрированные пользователи. Регистрация — бесплатно!

Если ранее Вы уже регистрировались, то войдите на сайт

Если у Вас возникли вопросы по статье

“Откуда приходит душевная боль?”

Вы можете задать их нашему онлайн психологу:

Если Вы по каким-либо причинам не смогли связаться с дежурным психологом, то оставьте свое сообщение здесь (как только на линии появится первый свободный консультант — с Вами сразу же свяжутся по указанному e-mail), либо на форуме.

Копирование материалов сайта без ссылки на источник и указания авторства – запрещено!

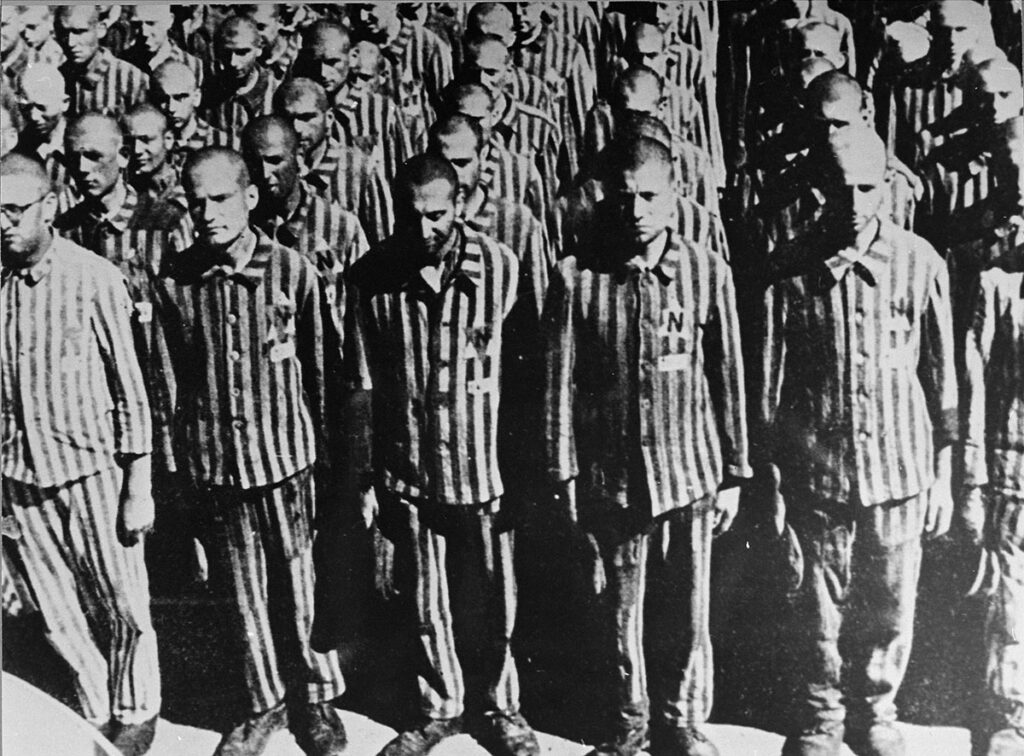

Идеи Виктора Франкла, который не только пережил концлагерь, но и смог профессионально осмыслить этот опыт и на его основе помогать другим (проводить психотерапию по своей методике он начал еще в концлагере, спасая заключенных от самоубийства) сейчас невероятно актуальны.

Когда ты встречаешься с невыносимой болью, ужасом, страданием – как выстоять, не потерять будущее, чувствовать, что жизнь по-прежнему имеет смысл, и жить в полную силу? Об этом Франк писал в своих книгах, главной из которых стал труд «Человек в поисках смысла«. На основании текста этой книги мы составили «инструкцию» о том, как пережить невыносимое.

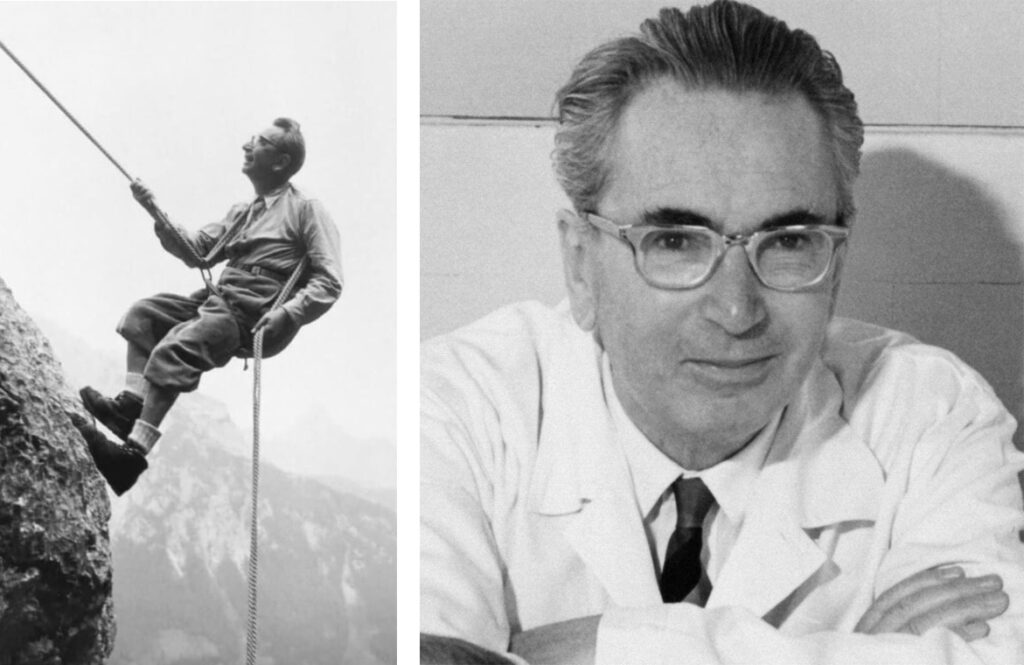

Виктор Франкл (1905-1997)

«Если в жизни вообще есть смысл, то он должен быть и в страдании». Самая известная работа Франкла «Человек в поисках смысла» основана на личном опыте: во время Второй мировой войны Виктор Франкл был заключенным в нацистском концентрационном лагере. Мать, отца, брата и беременную жену убили в лагерях. У него не смогли отнять лишь «последнюю из человеческих свобод – возможность выбирать свое отношение к происходящему при любом стечении обстоятельств, выбирать свой путь».

Каждый день в лагере заключенные должны были принимать моральные решения о том, подчиняться ли (внутренне) тем, кто находится у власти. По мнению Франкла, то, как заключенный решал эти вопросы для себя, имело решающее значение. Он вспоминал, что аже в Освенциме некоторые заключенные смогли найти смысл жизни – хотя бы в том, чтобы помогать друг другу в течение дня. Это давало силы претерпевать страдания.

Опыт Виктора Франкла в нацистском лагере смерти оказал глубокое влияние на работу всей жизни после войны, он привел его к развитию логотерапии – нового клинического подхода к оказанию помощи пациентам, потерявшим смысл жизни. Основные принципы теории:

– Жизнь имеет смысл при любых обстоятельствах, даже самых несчастных. – Главная мотивация жить – желание найти смысл в жизни. – У человека есть свобода найти смысл в том, что он делает, и в том, что переживает, или в позиции, которую он занимает, когда сталкивается с неизменными страданиями.

Психотерапевтическая школа Франкла получила название «третья Венская школа»: после психоанализа Фрейда и индивидуальной психологии Адлера. Он умер в любимой Вене в возрасте 92 лет и считался последним великим венским психиатром.

Осознать, что страдание открывает в нас самое человеческое

«Осуществляя смысл, заключенный в страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке, – отмечал Франкл. – Мы обретаем зрелость, мы растем, мы перерастаем самих себя. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, – именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим. И никто не описал это точнее, чем Иегуда Бэкон, который попал в Освенцим еще ребенком и после освобождения страдал от навязчивых представлений:

«Я видел похороны с пышным гробом и музыкой – и начинал смеяться: не безумцы ли – устраивать такое из-за одного-единственного покойника? Если я шёл на концерт или в театр, я обязательно должен был вычислить, сколько потребовалось бы времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там собрались, и сколько одежды, сколько золотых зубов, сколько мешков волос получилось бы при этом».

И далее Бэкон спрашивает себя, в чем мог заключаться смысл тех лет, которые он провёл в Освенциме: «Подростком я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в надежде, что мир станет однажды другим. Однако мир не стал другим, и мир не хотел слышать об Освенциме. Лишь гораздо позже я действительно понял, в чём смысл страдания. Страдание имеет смысл, если ты сам становишься другим».

Помнить, что ты – больше, чем твое страдание

Даже и отчаявшийся человек является носителем некоторой ценности. Он не мог бы судить себя так строго, если бы уже не обладал ценностью и достоинством судьи — человека, который постиг различие между тем, что есть, и тем, что должно быть. Таким образом, страдание вызывает плодотворное, можно даже сказать-кардинально преобразующее, духовное напряжение, ведь оно на эмоциональном уровне помогает человеку осознать то, чему не следует быть».

«Я помню, как однажды утром шёл из лагеря, не способный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухшей от водянки, – вспоминал Франкл. Моё положение казалось мне безнадёжным. Но затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, лекционном зале, где говорил обо всём, через что прошёл и о возможностях помощи людям. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию».

Не бояться раскаяния и скорби – они могут «исправить» даже ужасное прошлое

Виктор Франкл не считал скорбь и раскаяние нежелательными чувствами. «Скорбь обладает властью увековечивать, сохранять навсегда прошлое в нашем настоящем – в этом ее значение. И раскаяние, и скорбь — оба эти чувства — служат для того, чтобы, так сказать, «исправить» прошлое. И таким образом, они решают проблему — ту самую, которую никакие отвлечения и никакие наркотики решить не в состоянии.

Духовный человек переносит страдание легче, чем физически сильный

В концлагере Виктор Франкл наблюдал удивительные вещи: люди, у «Чувствительные люди, с детства привыкшие к активному духовному существованию, переживали тяжелую внешнюю ситуацию лагерной жизни хоть и болезненно, но, несмотря на их относительно мягкий душевный нрав, она не оказывала такого разрушительного действия на их духовное бытие. Ведь для них как раз был открыт путь ухода из ужасающей действительности в царство духовной свободы и внутреннего богатства. Только так можно понять тот парадокс, что иногда люди хрупкой телесной организации лучше переносили лагерную жизнь, чем физически сильные натуры».

«Обычно человек живет в царстве жизни; в концлагере же люди жили в царстве смерти. В царстве жизни можно уйти из жизни, совершив самоубийство; в концлагере можно было уйти только в духовную жизнь.

Если кто-то переставал! ценить духовное, спасения не было, и ему приходил конец. Сильное влечение к жизни при отсутствии духовной жизни приводило лишь к самоубийству».

Всегда оставайтесь человеком

«Прошедшие годы, пожалуй, отрезвили нас. Вместе с тем они показали нам и то, что с человеческим в человеке нельзя не считаться, они научили нас тому, что все зависит от человека. В памяти о концлагере сохранился человек.

Я хочу здесь упомянуть лишь одного из начальников того лагеря, в который я попал под конец и из которого был освобожден. Он был эсэсовцем. Когда лагерь был освобожден, стало известным то, о чем раньше знал лишь лагерный врач, сам из заключенных: этот человек из лагерного начальства выкладывал из своего кармана немалые деньги, чтобы доставать из аптеки в ближайшем населенном пункте медикаменты для заключенных! Староста же того же лагеря, сам тоже заключенный, был строже, чем все охранники-эсэсовцы, вместе взятые; он бил заключенных когда, где и как только мог, в то время как, например, начальник, про которого я говорил, насколько мне известно, ни разу не поднял руку на кого-нибудь из «своих» заключенных.

В этом проявлялся человек. Человек сохранился. В огне страданий, в котором он плавился, обнажилась его суть.

Если мы спросим себя о самом главном опыте, который дали нам концентрационные лагеря, эта жизнь в бездне, то из всего пережитого нами можно выделить такую квинтэссенцию:

мы узнали человека, как может быть не знало его ни одно из предшествующих поколений. Что же такое человек? Это существо, постоянно принимающее решения, что оно такое. Это существо, которое изобрело газовые камеры, но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой головой и с молитвой на устах».

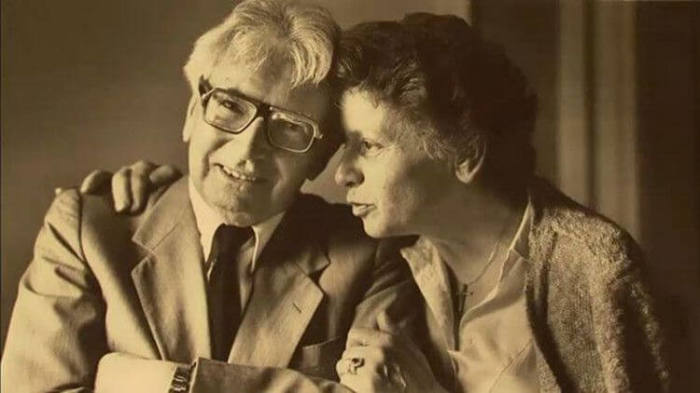

Состоятельность своих идей Франк доказал собственной жизнью: после двух лет семи месяцев заключения в концлагерях, где погибли его родители и жена, Франкл вернулся в Вену и закончил свою всемирно известную книгу «Сказать жизни „Да!“: Психолог в концлагере», где описал опыт заключённого с точки зрения психиатра.

В 1947 году Франкл женился на Элеоноре Катарине Швиндт, у них родилась дочь Габриэль, которая впоследствии стала детским психологом и подарила Франклу двоих внуков.